Texte spielen nicht nur auf Vergangenes an, sie greifen gelegentlich auch vor. Die Kunst ahmt die Wirklichkeit (und andere Kunst) nach, aber – wie schon Oscar Wilde festgestellt hat – das Leben ahmt mitunter die Kunst nach. Das gilt nicht nur für visionär-prophetische Texte oder Science-Fiction. Sprachliche Vorwegnahme und Vorgriffe auf die Zukunft sind an der Tagesordnung. Wir lesen über die Liebe, bevor wir uns verlieben, kennen fremde Länder aus Fotografien und Filmen, bevor wir selbst dort waren.

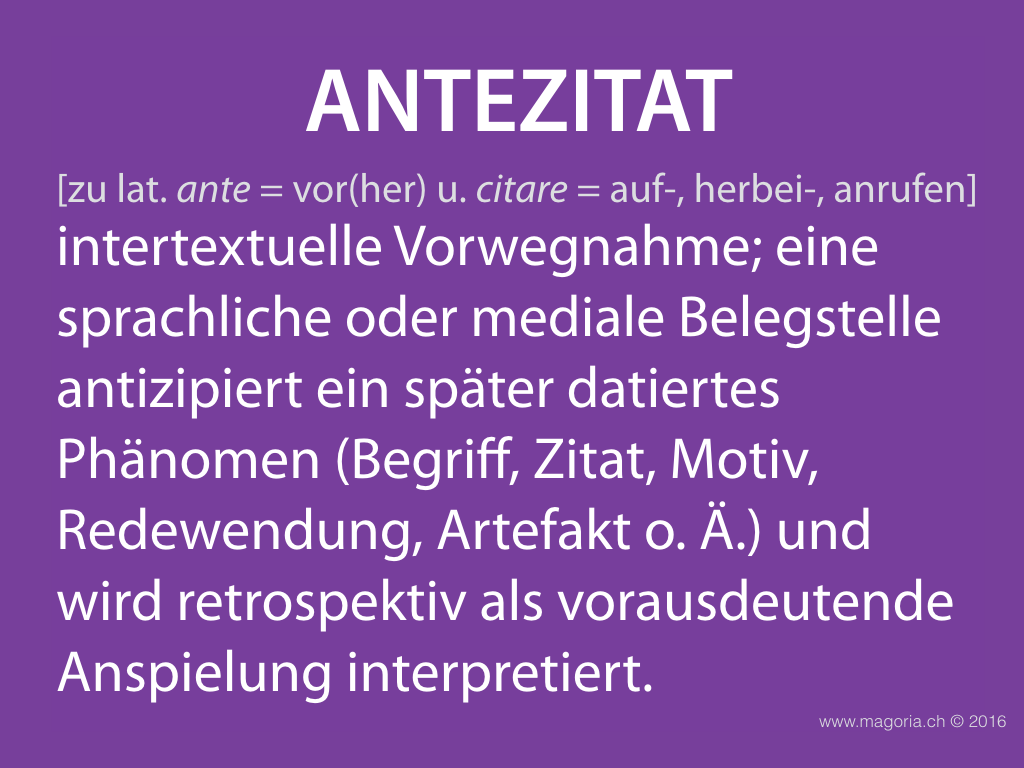

Geschichten zeigen uns Muster, die wir dann in der Wirklichkeit entdecken, und sie beschreiben Erfahrungen, die uns noch bevorstehen. Jenseits sich selbst erfüllender Prophezeiungen gibt es aber noch etwas, was ich unter dem Begriff «Antezitat» fassen möchte. Eine Textstelle oder eine Szene in einem Film präsentiert uns etwas, das erst später Wirklichkeit wird, das wir rückblickend jedoch als Anspielung oder Zitat deuten.

Im Roman The Hours (1998; dt. Die Stunden) von Michael Cunningham blickt Clarissa, eine der Hauptfiguren, aus dem Fenster eines Blumenladens und glaubt draussen eine berühmte Schauspielerin entdeckt zu haben: Meryl Streep oder Vanessa Redgrave. In der Filmadaption des Romans wird Clarissa von Meryl Streep gespielt. Die beschriebene Szene fehlt im Film ebenso wie ein Teil des vorangehenden Dialogs. Clarissa erzählt der Ladenbesitzerin, dass sie für einen Freund eine Party organisiert, weil dieser mit einem bedeutenden Literaturpreis geehrt wird. Die Blumenverkäuferin fragt, ob es der Pulitzer-Preis sei. Ein weiteres Antezitat, denn Michael Cunningham hat für eben diesen Roman 1999 den Pulitzer erhalten.

Manchmal geht es auch daneben. Dan Brown vergleicht seinen Zeichenforscher Robert Langdon in The Da Vinci Code mit Harrison Ford, aber in der Verfilmung des Romans hat Tom Hanks die Rolle bekommen.

Die Wirklichkeit ahmt die Kunst nach. Aber sie lässt sich nicht darauf behaften.