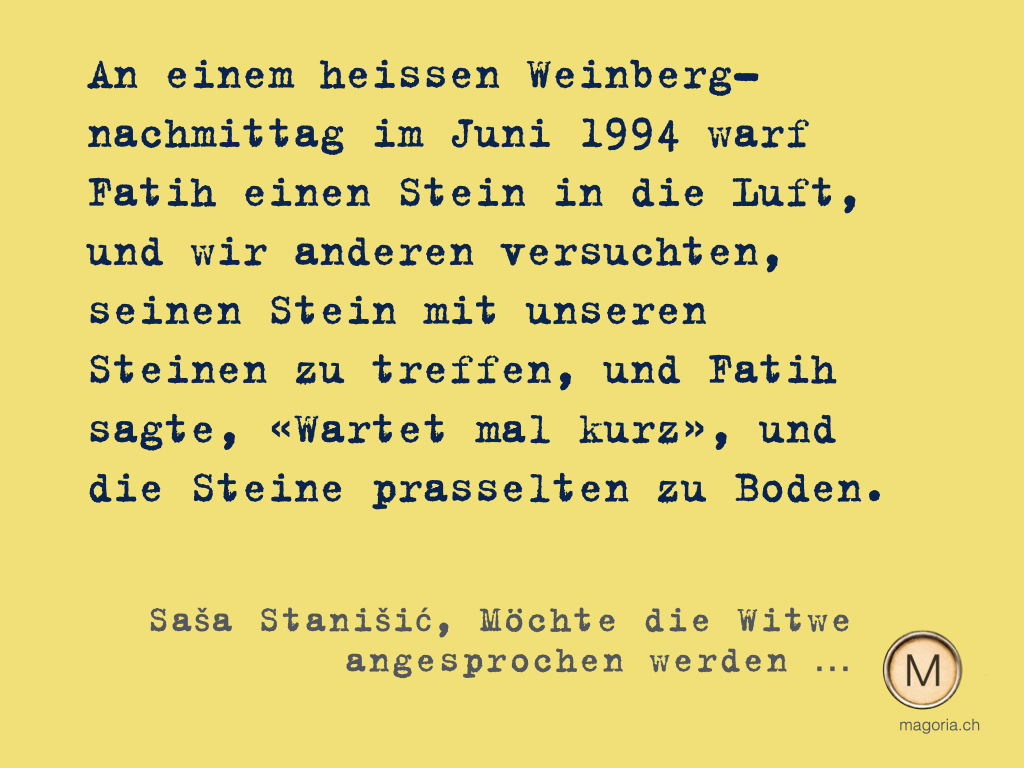

Entlang ihrer persönlichen Schreibbiografie gewährt uns die Autorin Milena Moser Einblick in ihren holprigen Werdegang, lässt uns offen und humorvoll an Alltags- und Schreiberfahrungen teilhaben und bietet in Kombination mit Übungen, Ratschlägen und Überlebenstipps genau das, was der Untertitel verspricht: Eine Ermutigung.

Es gibt nach meiner Beobachtung vor allem zwei Arten von Schreibratgebern. Die einen kommen als Pep-Talk daher, animieren zum Schreiben, liefern Prompts und geben Tipps, wie man anfängt, wie man dranbleibt, wie man das Schreiben in den Alltag integriert. Keine Zeit zum Schreiben? Steh halt früher auf, take a break, geh später schlafen. Es ist wie mit dem Meditieren oder dem Sport: Falls dir wirklich etwas daran liegt, hör auf zu träumen und zu lamentieren. Fang endlich an! Das meint auch der Künstler Mark Staff Brandl unter dem Motto «Shut up and paint!». Sinngemäss sind damit alle Kreaktiven angesprochen, also auch die Schreibwilligen und Möchtegern-Autor:innen. «Einfach anfangen», heisst es deshalb auch bei Milena Moser: «Was im Kopf ist, kommt aufs Papier.» Aber damit ist es nicht getan, denn nach wie vor gilt in allen Disziplinen: Learning by doing. Das erfordert bewusstes Üben und eine gehörige Portion Durchhaltewillen. Denn wie die Expertiseforschung zeigt, sind Erfolg und Meisterschaft nicht bloss eine Frage des Talents oder der Inspiration.

Hier kommt der zweite Typ von Schreibratgeber ins Spiel. Man setzt sich nicht nur mal so hin und bekommt dafür den Nobelpreis – auch wenn dieser Genie-Mythos immer noch unser Denken beseelt und die Plots zahlreicher Biopics dominiert. Prompts, Warmups und Lockerungsübungen helfen dem Schreiben und der Kreativität zwar auf die Sprünge und halten die Textproduktion in Gang. Aber wenn man es ernst meint, braucht es auch handwerkliches Können, also Feedback von aussen und Arbeit am Text.

«Meinst du es ernst?»

Wenn andere die Freude an den entstehenden Texte teilen sollen, wenn man sich Leserinnen und Leser, vielleicht sogar einen professionellen Verlag wünscht, hat man noch ein grosses Stück Arbeit vor sich (die, wohlgemerkt, ebenfalls Spass machen kann). «Fertig bin ich noch lange nicht», sagt Milena Moser. Als Leser:innen sehen wir nur die fertigen Produkte um Buchhandel und in den Bibliotheken. Das mehrmalige Überarbeiten, die verworfenen Versionen und all die gescheiterten Manuskripte bekommen wir in der Regel nicht zu Gesicht. In unzähligen Spielfilmen über reale und fiktive Autor:innen wird dieser Teil gern ausgespart. Nach der Durststrecke der Schreibblockade, nach überstandenen Lebenskrisen werden die Texte im Feuereifer in die Schreibmaschine gehämmert, der Federkiel saust übers Papier, «als hätte eine Stimme aus den Wolken zum Diktat gebeten», wie es Truman Capote einmal beschrieben hat.

Gewiss, viele Tipps und Anregungen in Milena Mosers anregendem Schreibbuch sind nicht neu. Aber es braucht sie – immer wieder – zur Erinnerung und als Ermutigung, wenn der Schaffensprozess ins Stocken gerät. Man kann nicht alles – und nur in den seltensten Fällen auf Anhieb – richtig machen. Die Tipps bewahren einen nicht vor Fehlern und Missgeschicken, aber sie tragen dazu bei, dass man nicht alles falsch macht und sich selber sabotiert – oder sich wenigstens mit offenen Augen ins ungewisse Abenteuer stürzt. Andere Schreibende haben Ähnliches durchgemacht und trotz persönlichen Krisen und beruflichen Rückschlägen weitergemacht. Daran erinnern auch Doris Dörries Leben, schreiben, atmen: Eine Einladung zum Schreiben (Diogenes 2019) oder Die Geschichten in uns: Vom Schreiben und vom Leben von Benedict Wells (Diogenes 2024). Viele spätere Erfolgsautor:innen berichten von beschwerlichen Anfängen und wiederholtem Scheitern. F. Scott Fitzgerald blickt 1920 in einem autobiografischen Essay auf die vergangenen Jahre zurück, als er Kurzgeschichte um Kurzgeschichte schrieb, aber niemand sie kaufen wollte: «Ich hatte einhundertzweiundzwanzig Absagen als Fries an meine Zimmerwände geheftet.»

Schreibratgeber bieten kein Rezept für garantierten Erfolg. Vielmehr zeigen sie auf, was es bedeutet, sich leidenschaftlich dem literarischen Schreiben zu verschreiben, weil darin ein besonderes Glück liegt. «Berühmt zu werden, war nie ein Thema», hält Milena Moser fest, und Bekanntheit «schützt vor gar nichts».

Daniel Ammann, 2.3.2025

Milena Moser

Schreiben: Eine Ermutigung.

Zürich: Kein & Aber, 2025. 462 Seiten.