Aus der Rubrik «Bücher schauen fern …»

Siehe auch den Mediensplitter «TV-Texte durchgezappt.» ph akzente 3 (2008): S. 52.

Wolf, Christa. Störfall: Nachrichten eines Tages. Darmstadt: Luchterhand, 1987.

Aus der Rubrik «Bücher schauen fern …»

Siehe auch den Mediensplitter «TV-Texte durchgezappt.» ph akzente 3 (2008): S. 52.

Wolf, Christa. Störfall: Nachrichten eines Tages. Darmstadt: Luchterhand, 1987.

An Empfehlungen für gute Texte fehlt es nicht. Wie bei Kurt Tucholskys «Ratschlägen für einen schlechten Redner» macht die Sache aber mit Ironie und Widerspruch erst Spass. In seiner Kolumne «On Language» hat William Safire 1979 im New York Times Magazine 36 «Fumblerules of Grammar» aufgestellt und dem Thema später ein ganzes Buch gewidmet. Hier sieben Kostproben seiner «ungeschickten Grammatikregeln» (in der Übersetzung von Oskar Rauch):

«Keine Halbsätze.»

«Seien Sie sparsam mit Ausrufezeichen!!!»

«Lesen Sie sorgfältig Korrektur, um sicherzugehen, dass keine Wörter ausgelassen haben.»

«Hände hoch vor falschen Redewendungen.»

«Variieren Sie bei der Wortwahl, denn Varianten sorgen für Variation.»

«Packen Sie den Stier bei der Hand, die ihn füttert, und vermeiden Sie es, Redewendungen zu mischen.»

«Vermeiden Sie Zitate. Wie sagt schon Ralph Waldo Emerson: ‹Ich hasse Zitate. Sagen Sie mir lieber, was Sie selbst wissen.›»

(Quelle: Usher 2015, 189–191)

In der Juni-Ausgabe 1986 von Writer’s Digest legt Frank L. Visco eine ähnliche Liste vor, die in unterschiedlichen Versionen im Netz kursiert.

In (geplanten) zehn Beirägen will ich mich aus diesem reichen Schatz selbstironischer Regeln bedienen und meine Version jeweils durch ungehorsame Beispiele aus der Literatur ergänzen. Eine Regel für Autorinnen und Autoren lautet ja: Kenne die Regeln und brich sie.

Den Anfang macht der Anreim:

Keine Ahnung, warum der gute alte Stabreim in Ungnade gefallen ist. Ich schätze ihn über alles.

Wirkt der deutsche Titel Drachen, Doppelgänger und Dämonen von Oliver Sacks’ Buch Hallucinations nicht passender und weniger prosaisch als das Original? Oder nehmen wir den rhythmisch-stabreimenden letzten Satz aus F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby: «So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.» Auch Truman Capote schliesst seinen Tatsachenroman Kaltblütig mit einem kraftvoll alliterativem Schlusssatz: «Dann machte er sich auf den Heimweg, unter den Bäumen hindurch, und liess den weiten Himmel hinter sich, das Wispern des Windes im wogenden Weizen.»

Walter Abish baut in seinem Roman Alphabetical Africa sein erstes Kapitel sogar ausschliesslich aus Wörtern mit A: «Abermals Afrika: Als Albert ankommt, angeregt argumentiert, afrikanische Ausstellungskunst abhandelt, an afrikanischer Angst auseinandersetzt, aber auch, ach, ausgerechnet Ashanti-Architektur angreift …» (Lodge 1998, 157).

Bewusst eingesetzt treten Alliterationen akzentuiert gegen Alltagsgelaber an und vermögen Absätze ausdrucksmächtig aufzuladen.

Postscriptum:

Die Verlockung war zu gross. So habe ich selbst den Versuch unternommen, eine alliterative Geschichte als Tautogramm zu verfassen: «Adeles Aufstieg». Sie umfasst 430 Wörter und beginnt so:

Adele Abderhalden, Adoptivtochter alteingesessener Apotheker aus Affoltern am Albis, arbeitet Anfang Achtzigerjahre aushilfsweise als Aupairmädchen aristokratischer Aargauer. Angenehme Aufgaben. Ausserdem allerhand Annehmlichkeiten: aparte Attikawohnung, Auto auf Abruf, allabendlicher Ausgang. Andererseits auch aufreibend. Arbeitgeber ausgesprochen angetan, aber arrogant. Aufgrund altertümlicher Auffassungen Adeles adrettes Aussehen als Aufforderung ausgelegt – also andauernde Anmache, Anzüglichkeiten aller Art, auch anstössige Anspielungen auf Adeles aufreizenden A…

Abish, Walter. Alphabetical Africa / Alphabetisches Afrika. Amerikanisch und Deutsch. Übersetzt von Jürg Laederach. Schupfart: Engeler Verlag, 2002.

Capote, Truman. Kaltblütig: Wahrheitsgemässer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Aus dem Amerikanischen von Thomas Mohr. Hrsg. v. Anuschka Roshani. Zürich: Kein & Aber, 2007.

Lodge, David. Die Kunst des Erzählens. Illustriert anhand von Beispielen aus klassischen und modernen Texten. Aus dem Englischen von Daniel Ammann. Zürich: Haffmans, 1993. / München u. Zürich: Diana (Heyne), 1998.

Sacks, Oliver. Drachen, Doppelgänger und Dämonen: Über Menschen mit Halluzinationen. Aus dem Englischen von Hainer Kober. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2013.

Kurzrezension «Wenn das Gehirn die Wirklichkeit manipuliert.» ph akzente 2 (2013): S. 30.

Usher, Shaun, Hrsg. Lists of Note: Aufzeichnungen, die die Welt bedeuten. München: Heyne, 2015.

Kurzrezension «Bemerkenswerte Listen.» in ph akzente 1 (2016): S. 34.

Ich bin ein Close Reader. Beim Lesen schleift schon mal mein Augapfel übers Papier. Ich will wissen, wie Texte funktionieren. Wie macht das eigentlich die Literatur mit der Zeitlupe, der Nahaufnahme, den harten Schnitten und Spezialeffekten. Literaturpreise werden für einzelne Titel oder das Gesamtwerk verteilt, aber ich fände es durchaus angemessen, mal einen ausgewählten Aspekt eines Romans auszuzeichnen, vielleicht bloss eine einzige Textstelle, die etwas Besonderes zuwege bringt. Schliesslich freue ich mich als Leser über jede gelungene Alliteration, einen einfallsreichen Vergleich oder ein mot juste, erst recht aber über hintersinnige Dialoge, stilistische Pirouetten, einen raffinierten Plot Twist oder Beschreibungen von impressionistischer Perfektion.

Ich werde meinen Preis den «HC Award for Special Achievement in Literary Fiction» nennen, inspiriert durch den Literatur- und Filmkritiker Herman Couzens. Die Idee ist gar nicht so abwegig und neu, immerhin gibt es bereits jede Menge Mock-Prizes wie etwa den «Bad Sex in Fiction Award» oder den «Bulwer-Lytton Fiction Contest» (BLFC), dessen Gewinner für den fürchterlichsten Romananfang ausgezeichnet werden. Warum sollen nicht auch Glanz- und Fehlleistungen in anderen Kategorien prämiert werden? Eine originelle Wortschöpfung, ein witziger Übersetzungsfehler, eine herausragende Formulierung, die es ins Zitatenlexikon schaffen sollte, oder der sprachliche Ausrutscher des Monats. Dafür gibt es dann – wie könnte er anders heissen – meinen «Mister Write».

Damit wir die Latte nicht zu hoch legen und die Sache dann Monate vor uns her schieben, beginnen wir gleich mit einem ersten Beispiel. (Selbstverständlich hätte schon Flauberts galoppierender Satz diesen Preis verdient.)

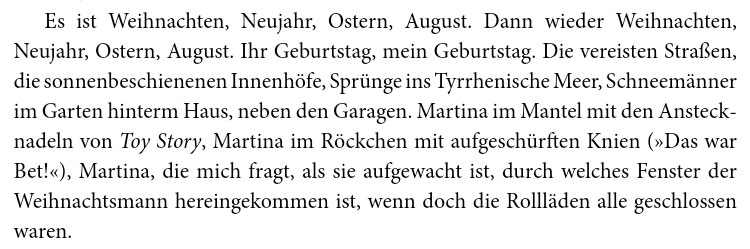

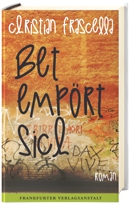

Im Jugendroman Bet empört sich erinnert sich die 17-jährige Titelheldin auf Seite 201 an ihre kleine Schwester Martina, für deren Tod sie sich noch immer die Schuld gibt.

«Anhand von Details stellen wir unseren Blick ein, machen wir unsere Eindrücke fest oder erinnern wir uns», schreibt Daniel Kehlmann im Vorwort zu James Woods Buch Die Kunst des Erzählens. Gekonnt montiert Frascella Momentaufnahmen und erzielt dadurch eine eindrückliche komprimierende Wirkung.

Für diese zeitraffende Montagesequenz in Bet empört sich geht der heutige «Mister Write» an den Turiner Autor Christian Frascella und seine deutsche Übersetzerin Annette Kopetzki.

Frascella, Christian. Bet empört sich. Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki. Frankfurt/M.: Frankfurter Verlagsanstalt, 2015. 286 Seiten. Ab 14 Jahren.

Kurzrezension in «Bücher am Sonntag», 28.6.2015, S. 12.

Wood, James. Die Kunst des Erzählens. Mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann. Aus dem Englischen von Imma Klemm unter Mitwirkung von Barbara Hoffmeister. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2011.

Kurzrezension «Lesen in Nahaufnahme» in ph akzente 1 (2012): S. 37.

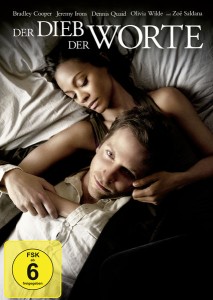

Wie viele aufstrebende Autoren träumt der junge Rory Jansen (Bradley Cooper) im Film The Words von einem Leben als Schriftsteller, von Anerkennung und Erfolg. Als sein erster Roman nach drei Jahren harter Arbeit fertig ist, will sich der Erfolg jedoch nicht einstellen. Rory bleibt auf die Unterstützung seines Vaters angewiesen und nimmt schliesslich einen einfachen Job in einem Verlagshaus an. Für seinen Roman bekommt er lauter Absagebriefe. Der Traum von der großen Schriftstellerkarriere droht also zu platzen.

Wie viele aufstrebende Autoren träumt der junge Rory Jansen (Bradley Cooper) im Film The Words von einem Leben als Schriftsteller, von Anerkennung und Erfolg. Als sein erster Roman nach drei Jahren harter Arbeit fertig ist, will sich der Erfolg jedoch nicht einstellen. Rory bleibt auf die Unterstützung seines Vaters angewiesen und nimmt schliesslich einen einfachen Job in einem Verlagshaus an. Für seinen Roman bekommt er lauter Absagebriefe. Der Traum von der großen Schriftstellerkarriere droht also zu platzen.

Dann stösst Rory in einer Ledermappe, die seine Frau Dora (Zoe Saldana) ihm in einem Pariser Antiquariat gekauft hat, auf ein maschinengetipptes Manuskript aus den 1940er Jahren. Die hemingwayeske Geschichte eines Unbekannten macht ihm schlagartig bewusst, dass er vielleicht doch nicht das Zeug zum grossen Schriftsteller hat.

Eines Nachts, als er nicht schlafen kann, beginnt er diesen Text voller Ehrfurcht abzutippen: Er will spüren, wie die Worte durch seine Finger fliessen, durch seinen Geist. Er schreibt jedes Wort ab. Er ändert nicht einen Punkt, kein einziges Komma, er korrigiert nicht einmal die Rechtschreibfehler.

Der Roman erscheint, erhält viel Kritikerlob und einen bedeutenden Literaturpreis. Und natürlich fliegt die Sache irgendwann auf.

Aber wie Ulrich Greiner in seinem Buch über Schamverlust argumentiert: «Nur Erfahrungen der Unzulänglichkeit und des Versagens liefern die Energie zur poetischen Bewältigung.»

Der fiktive Fall Rory Jansen und Vergleiche mit Autoren wie Jonathan Franzen, Stephen King, Karl Ove Knausgård oder Urs Widmer setzen hier an und zeigen: Die Erfahrung von Schuld, Scham und Peinlichkeit bilden eine Voraussetzung für das Erzählen.

Der fiktive Fall Rory Jansen und Vergleiche mit Autoren wie Jonathan Franzen, Stephen King, Karl Ove Knausgård oder Urs Widmer setzen hier an und zeigen: Die Erfahrung von Schuld, Scham und Peinlichkeit bilden eine Voraussetzung für das Erzählen.

Daniel Ammann: «Momente der Wahrheit – Schreiben zwischen Schmerz und Scham. Eine Fallanalyse anhand des Spielfilms The Words.»

![]() Schreiben und Scham: Wenn ein Affekt zur Sprache kommt. Hrsg. v. Monique Honegger.

Schreiben und Scham: Wenn ein Affekt zur Sprache kommt. Hrsg. v. Monique Honegger.

Giessen: Psychosozial-Verlag, 2015. S. 105–124.

ISBN-13: 978-3-8379-2470-1

The Words – Der Dieb der Worte. USA 2012. Regie: Brian Klugman u. Lee Sternthal. Zürich: Ascot Elite Home Entertainment, 2013. DVD.

Die Frage nach der Textlänge taucht bei Einreichungen von Manuskripten immer wieder mal auf. Das ist verständlich. Schliesslich gibt es beim Schreiben fast nichts Schöneres als eine textuelle Punktlandung. Was ich hingegen nicht verstehe: Warum folgt dann immer die Anschlussfrage, ob die Anzahl Zeichen mit oder ohne Leerzeichen gemeint sei. Vermutlich hat das schlicht mit dem Umstand zu tun, dass die Textverarbeitung beide Zählungen zur Auswahl anbietet. Und weil sich viele Schreibende nicht kurz fassen können, erhoffen sie irrigerweise, hier läge die Rettung.

Früher, auf der Schreibmaschine, waren es noch richtige Anschläge. Da stellte sich die Frage nicht, denn jedem war klar, dass man auch für einen Leerschlag eine Taste drückt – die breiteste Taste überhaupt. Die Weltmeisterin im Tastaturschreiben würde sich jedenfalls bedanken, wenn ihr Rekord einfach wieder um die Leerschläge gekürzt würde. Oder fragt man sich auf Twitter, ob die Mitteilungen länger sein dürfen, wenn sie viele Wortzwischenräume aufweisen?

InzwischenüberlegeichmirobichbeidenAutorinnenundAutorendieihreLeerzeichennichtmitzählendieWortzwischenräumeimLayouteinfachweglassensoll.

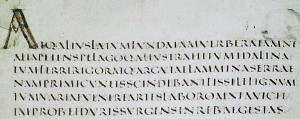

Vielleicht leitet das eine Renaissance der scriptio continua ein.

Seit ein paar Jahren bin ich den imaginären Freunden schon auf der Spur. Nicht den eigenen, sondern denen, die sich in Büchern und Filmen manifestieren und Teil unserer Medienkultur geworden sind. Angefangen beim zwei Meter grossen Hasen Harvey aus dem gleichnamigen Film mit James Stewart, über Fight Club und Chocolat bis zu Jodie Fosters eindrücklichem Drama The Beaver.

Als 2012 Matthew Dicks’ Memoirs of an Imaginary Friend erscheint, weiss ich sogleich, dass ich den Titel unbedingt besprechen möchte, sobald er auf Deutsch herauskommt. Es dauert jedoch ein Weilchen, bis ich den deutschen Verlag ausfindig mache. Letztlich muss mir der Autor selbst auf die Sprünge helfen. 2013 erscheint die deutsche Übersetzung unter dem Titel Der beste Freund, den man sich denken kann und praktisch zeitgleich meine Rezension. Ich arbeite mich weiter durch Fachliteratur, unzählige Spielfilme und Romane. Die Früchte dieser Recherche liegen nun als Artikel vor: «Panoptikum der Phantasiegefährten: Imaginäre Freunde in Literatur und Film» (NZZ 26./27.9.2015, S. 51–52).