Daniel Ammann und Thomas Hermann

Greystoke: Der Tarzan-Mythos in Film und Buch.

Medienpädagogik, Unterrichtsvorschläge für das 9.–13. Schuljahr, Englisch, Deutsch.

Herausgegeben von Christian Doelker. Zürich: Pestalozzianum Verlag, 1989. 148 Seiten.

ISBN 3-907526-24-4

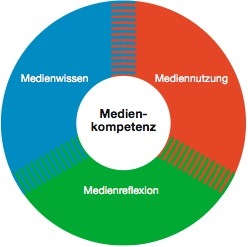

Medienkompetenz als Unterrichtsziel

Daniel Ammann: «Mit Medien unterwegs – Medienkompetenz als Unterrichtsziel.»

Dossier Medienkompetenz: Aktiver Unterricht rund um die Medien.

Herausgegeben von der Stadt Zürich. April 2009. S. 8–9.

![]() Download (Seite 8–9)

Download (Seite 8–9)

Medienbildung bereitet auf das Leben in einer mobilen und zunehmend technisierten und mediatisierten Welt vor. Welches Wissen und welche Fertigkeiten sollen in der Schule vermittelt werden? Wie lässt sich Medienkompetenz im Unterricht fördern? Ein Vergleich mit der Verkehrserziehung illustriert, dass es in beiden Aufgabenfeldern mehr als einen «Führerschein» braucht. Ziele und Ansprüche einer Medienbildung gehen allerdings weiter, denn Medien dringen bis ins Private vor, beeinflussen Fühlen und Denken und wirken sich auf schulisches Lehren und Lernen aus.

«Wer die Wahrheit liebt …»

«Wer die Wahrheit liebt, dem darf auch die Lüge nicht fremd sein …» Brandaktuelle Nachforschungen zum Fälscher Roman Ingold Schuenze (1846 bis 1917).

Von Daniel Ammann und Jürg Seiberth.

Erschienen in:

Variations: Literaturzeitschrift der Universität Zürich 5 (2000) zum Thema «Fälschungen»: S. 157–166.

Roman Ingold Schuenze (1846–1917) lebte von 1870 bis zu seinem Tod in Hochwald, Kanton Solothurn. Hier betätigte er sich als Knecht, als Heilkundiger und als Literat. Seine schriftstellerische Hinterlassenschaft wurde 1925 von seiner Enkelin Olivia Schuenze entdeckt, die zum Gedenken an ihren Grossvater ein kleines Museum einrichtete. Die Schuenze-Forschung gestaltet sich deshalb schwierig, weil sämtliche Werke des Autors anonym bzw. unter Pseudonymen oder Allonymen erschienen sind und weil gegenwärtig noch grosse Teile der Tagebücher sowie der Korrespondenz unter Verschluss gehalten werden. Die vorliegende Arbeit berichtet von einem ersten wissenschaftlichen Augenschein vor Ort.

Unkreativ kreativ

Sampeln, abschreiben, covern und remixen. Sieht so die neue Kreativtiät aus? In einer Erzählung von Jorge Luis Borges schreibt Pierre Menard den Don Quijote Wort für Wort neu. Die Doppelschöpfung ist textlich nicht vom Original zu unterscheiden, wirkt aber postmodern raffiniert. Wie wir kreativ unkreativ mit dem kulturellen Erbe umgehen können, beleuchtet der konzeptionelle Dichter und Dozent Kenneth Goldsmith in seinem provokativen Essayband Uncreative Writing (Matthes & Seitz 2017). Von seinen Studierenden verlangt er einen Leistungsnachweis, den sie nicht selbst formulieren. Vielmehr müssen sie sich Bestehendes kreativ zu eigen machen. Goldsmith selber hat in einer Aktion die täglichen Wetterprognosen der New York Times abgetippt und als Buch herausgebracht.

Auch der jugendliche Protagonist in Cory Doctorows Roman Pirate Cinema (Heyne 2014) montiert Filmclips zu hintersinnigen Mashups. Die Meisterwerke stossen auf Anklang, sorgen bei den Gesetzeshütern aber für Ärger. Der Regisseur ohne Kamera taucht ab und setzt seinen Kampf für faire Nutzungsrechte aus dem Untergrund fort. «Schafft eure eigene Kunst. Kreativität heisst nur zu vereinen, was noch niemand bisher vereint hat.»

Weniger riskant geht Regisseur Carl Reiner ans Werk. Für seinen Spielfim Dead Men Don’t Wear Plaid (USA 1982; dt. Tote tragen keine Karos) hat er sich bei 18 Klassikern aus den 40er- und 50er-Jahren bedient und die Ausschnitte mit einer parodistischen Handlung kombiniert. Die kreative Rekontextualisierung haucht den Versatzstücken neues Leben ein. Das ist nicht nur witzig und frech, sondern durchaus erlaubt.

Daniel Ammann, 23.5.2027

«Unkreativ kreativ.»

Akzente 2 (2017): S. 39.![]() blog.phzh.ch/akzente/2017/05/23/unkreativ-kreativ/

blog.phzh.ch/akzente/2017/05/23/unkreativ-kreativ/![]() Download

Download

Kenneth Goldsmith

Uncreative Writing: Sprachmanagement im digitalen Zeitalter.

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Hannes Bajohr und Swantje Lichtenstein.

Berlin: Matthes & Seitz, 2017. 352 Seiten.

Cory Doctorow.

Pirate Cinema.

Aus dem Amerikanischen von Oliver Plaschka.

München: Wilhelm Heyne, 2014.

510 Seiten. Ab 14 Jahren.

Dead Men Don’t Wear Plaid.

USA 1982.

Regie: Carl Reiner.

Familiengeheimnisse und andere Verbrechen

Rätsel wollen gelöst, Geheimnisse gelüftet werden. Aus dieser Faszination entstehen Geschichten. Im 19. Jahrhundert hat sich mit dem Kriminal- und Detektivroman ein Genre entwickelt, das Leserinnen und Leser bis heute fesselt. Aber nicht immer sind Detektive am Werk, und manchmal bleibt uns die Klärung des Verbrechens versagt.

«Familiengeheimnisse und andere Verbrechen: Charles Dickens und der ungelöste Fall des Edwin Drood.»

ph akzente 2 (2012): S. 12–15.

Download

Der Effekt-Effekt

ph akzente 1 (2012): S. 50.