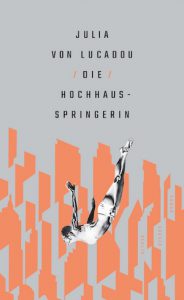

Der dritte «HC Award for Special Achievement in Literary Fiction» (benannt nach dem schweizerisch-kanadischen Literaturwissenschaftler Herman Couzens) geht an Julia von Lucadou für den Prolog in ihrem Roman Die Hochhausspringerin (Berlin: Hanser, 2018).

Was ist an diesem Romananfang so bestechend und aussergewöhnlich?

Als die Autorin im Rahmen von Stadtlesen St. Gallen am 11. August aus ihrem soeben erschienenen Buch vorlas, war ich von diesem Einstigg und seinem ganz besonderen Erzählton sofort gefesselt. Bald wusste ich, wie ich ihn charakterisieren müsste und habe dafür den folgenden Begriff geprägt: auktorial-suggestive Audiodeskription.

Als die Autorin im Rahmen von Stadtlesen St. Gallen am 11. August aus ihrem soeben erschienenen Buch vorlas, war ich von diesem Einstigg und seinem ganz besonderen Erzählton sofort gefesselt. Bald wusste ich, wie ich ihn charakterisieren müsste und habe dafür den folgenden Begriff geprägt: auktorial-suggestive Audiodeskription.

Die promovierte Filmwissenschaftlerin Julia von Lucadou erschafft auf den ersten Seiten ihres Romans eine Erzählinstanz, die uns entschlossen an der Hand nimmt und durch die Szene führt. Dieser betont auktoriale Gestus ist aus zahlreichen Romanen bekannt, auch wenn er etwas aus der Mode geraten ist. Die Autorin verleiht dem Ganzen zudem einen postmodernen (oder doch wenigstens medienreflexiven) Touch. Der «Geist der Erzählung» (ein Begriff von Thomas Mann) adressiert uns hier direkt. Einerseits beschreibt seine Stimme, was sich vor unseren Augen abspielt (ganz im Sinne der Audiodeskription, wie wir sie von Hörfimen kennen). Andererseits erweist sie sich als ausgesprochen dominant und oppressiv, indem sie die Leserinnen und Leser nicht nur zur Betrachtung einlädt, sondern diesen vorschreibt, worauf sie ihr Augenmerk zu richten haben und wie sie das Gesehene deuten und bewerten sollen.

Aus Ihrer Sicht ist die Welt rund und glatt. Geniessen Sie diese Gleichmässigkeit, stellen Sie sich vor, dass sie nur für Sie existiert.

Das hat anfangs etwas kühl Deskriptives, erinnert entfernt an den neutral beobachtenden «Camera-Eye»-Stil. Aber während es bei Christopher Isherwood heisst «Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss, nehme nur auf, registriere nur, denke nichts», geht Julia von Lucadous Stimme einen Schritt weiter. Sie dirigiert unser Auge wie ein Kameraobjektiv und bedient sich filmtechnischer Begriffe.

Zoomen Sie nun ein wenig näher heran. Sie können Fehler in der Gleichmässigkeit der Erdoberfläche erkennen, Erhebungen und Senken. Sie bilden ein weiches, wellenförmiges Relief, die Wechsel von Rot zu Blau zu Braun ergeben ein meliertes Muster.

Diese Stimme schmeichelt sich subversiv ein, ohne die Deutungshoheit aus der Hand zu geben.

Zoomen Sie also ruhig weiter heran, haben Sie keine Scheu, er steht Ihnen zu, dieser Blick.

Aber der Ton bleibt dominant und eindringlich. Letztlich haben wir keine andere Wahl, als uns ihren Aufforderungen und Anweisungen Folge zu leisten.

Nehmen Sie jetzt wieder Abstand, zoomen Sie langsam hinaus, sachte, ohne Wackler, so dass die Bewegung dem Auge angenehm bleibt.

Sogar mehr als das. Die suggestiven Regieanweisungen gewinnen etwas irritierend Übergriffiges. Die Erzählstimme zeigt uns nicht einfach eine Szene, die wir nach Gutdünken betrachten und in Ruhe aufnehmen können. Sie bedrängt uns, drängt sich auf und dringt in uns ein. Von Beginn weg werden wir dirigiert und manipuliert. Dieses Verfahren zwingt uns nicht nur einen voyeuristischen Blick auf, es schreibt uns vor, was wir denken und fühlen sollen. Selbst unsere emotionale Reaktion, mentale Kommentare und Assoziationen werden diktiert:

Betrachten Sie das Gesicht der Frau. Was für ein Gesicht, denken Sie, so symmetrisch, als habe man nur eine Gesichtshälfte erschaffen und diese dann gespiegelt.

Dieser göttlich-suggestiven Autorität müssen wir uns bedingungslos unterwerfen … und halten uns am Ende gar selbst für auktorial.

Jetzt, in diesem Moment, da Sie sich langsam aus der Welt zurückziehen, gibt es keinen Tod, nur Leben.

Für seine erzählerische Kühnheit und die virtuose Gestaltung der Zeitumkehrung gebührt Martin Amis der vierte

Für seine erzählerische Kühnheit und die virtuose Gestaltung der Zeitumkehrung gebührt Martin Amis der vierte  Als die Autorin im Rahmen von

Als die Autorin im Rahmen von