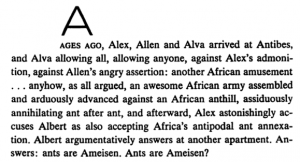

Das Tautogramm ist ein Text, in dem alle Wörter mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Alle. Ausnahmslos. Also aufgepasst!

Zum ersten Mal bewusst auf ein Tautogramm gestossen bin ich in David Lodges Ausführungen in The Art of Fiction (Penguin 1992), das ich für den Haffmans Verlag übersetzen durfte. In Kapitel 22 weist Lodge unter anderem auf den 1974 erschienenen experimentellen Roman Alphabetical Africa von Walter Abish hin. Dieser beginnt so:

Nur das erste und das letzte Kapitel sind wirklich Tautogramme. Im zweiten Kapitel kommt nämlich bereits der Buchstabe B ins Spiel, im dritten das C, und so weiter, bis das Alphabet komplett ist. Dann wird kapitelweise zurückbuchstabiert, bis wir am Schluss wieder bei A landen.

Zum Glück zitiert Lodge zur Illustration nur einen kurzen Absatz, aber das ist für den unerfahrenen Übersetzer Ammann Herausforderung genug: «Abermals Afrika: Als Albert ankommt, angeregt argumentiert, afrikanische Ausstellungskunst abhandelt, an afrikanischer Angst, aber auch, ach, ausgerechnet Ashanti-Architektur angreift …» (Lodge, Die Kunst des Erzählens, S. 133).

Die Sache hat mich nie ganz losgelassen, und irgendwann wollte ich mich selbst an einer tautogrammatischen Geschichte versuchen. Das Ergebnis findet sich unter dem Titel «Adeles Aufstieg» in meinem kleinen Erzählband Der weisse Schatten (Magoria 2018, S. 39–42). Die Geschichte zählt 438 Wörter und beginnt so:

Adele Abderhalden, Adoptivtochter alteingesessener Apotheker aus Affoltern am Albis, arbeitet Anfang Achtzigerjahre aushilfsweise als Aupairmädchen aristokratischer Aargauer. Angenehme Aufgaben. Außerdem allerhand Annehmlichkeiten: aparte Attikawohnung, ausgedehntes Anwesen, Auto auf Abruf, allabendlicher Ausgang. Andererseits aufreibend. Arbeitgeber ausgesprochen angetan, aber arrogant. Aufgrund altertümlicher Auffassungen Adeles adrettes Aussehen als Aufforderung ausgelegt, also andauernde Anmache, Anzüglichkeiten aller Art, auch anstößige Anspielungen auf Adeles aufreizenden Arsch. Adele appelliert an Anstand. Aufdringliche Avancen ausdrücklich abgewiesen.

Dass sich so ein sperriger Text dennoch gut vorlesen lässt, hat Schauspieler Reto Stalder am ersten Schweizer Vorlesetag vom 23. Mai 2018 gezeigt.

Wenn man der Handlung folgt und nicht ständig auf die Anfangsbuchstaben achtet, funktioniert der Text tatsächlich als Geschichte. Als ausgefuchstes Anschauungsbeispiel aberwitziger Alliterationen verstösst das zwar gegen das erste Schreibgebot – aber schliesslich sind solche Gebote dazu da, lustvoll gebrochen zu werden.

P.S.

Bereits 1983 hat sich Hanna Muschg in der Zeitschrift Manuskripte am ersten Kapitel aus Abishs Roman versucht (Heft 79, S. 4). 2002 erscheint der Roman Alphabetisches Afrika bei Urs Engeler als zweisprachige Ausgabe mit der Übersetzung von Jürg Laederach.

In seinem Beitrag mit dem Titel «Die Übersetzung als fortgeführtes Sprachexperiment» hat sich Robert Leucht unter anderem mit diesen Übersetzungen befasst (ZiG – Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 7/2016/H1. Hrsg. v. Dieter Heimböckel, Georg Mein, Gesine Lenore Schiewer u. Hein Sieburg. Bielefeld: transkript, 2016. S. 11–31.)