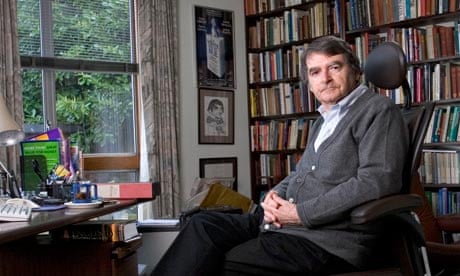

David Lodge: Die Kunst des Erzählens.

Illustriert anhand von Beispielen aus klassischen und modernen Texten.

Aus dem Englischen von Daniel Ammann.

München u. Zürich: Diana (Heyne), 1998. 351 Seiten.

ISBN 3-453-15017-1.

(Gebundene Ausgabe: Zürich: Haffmans, 1993. 289 Seiten.

ISBN 3-251-00237-6)