«Es war einmal ein Anfang.»

Akzente 3 (27.8.2020).

![]() blog.phzh.ch/akzente/2020/08/27/es-war-einmal-ein-anfang/

blog.phzh.ch/akzente/2020/08/27/es-war-einmal-ein-anfang/

![]() Download

Download

Peter-André Alt

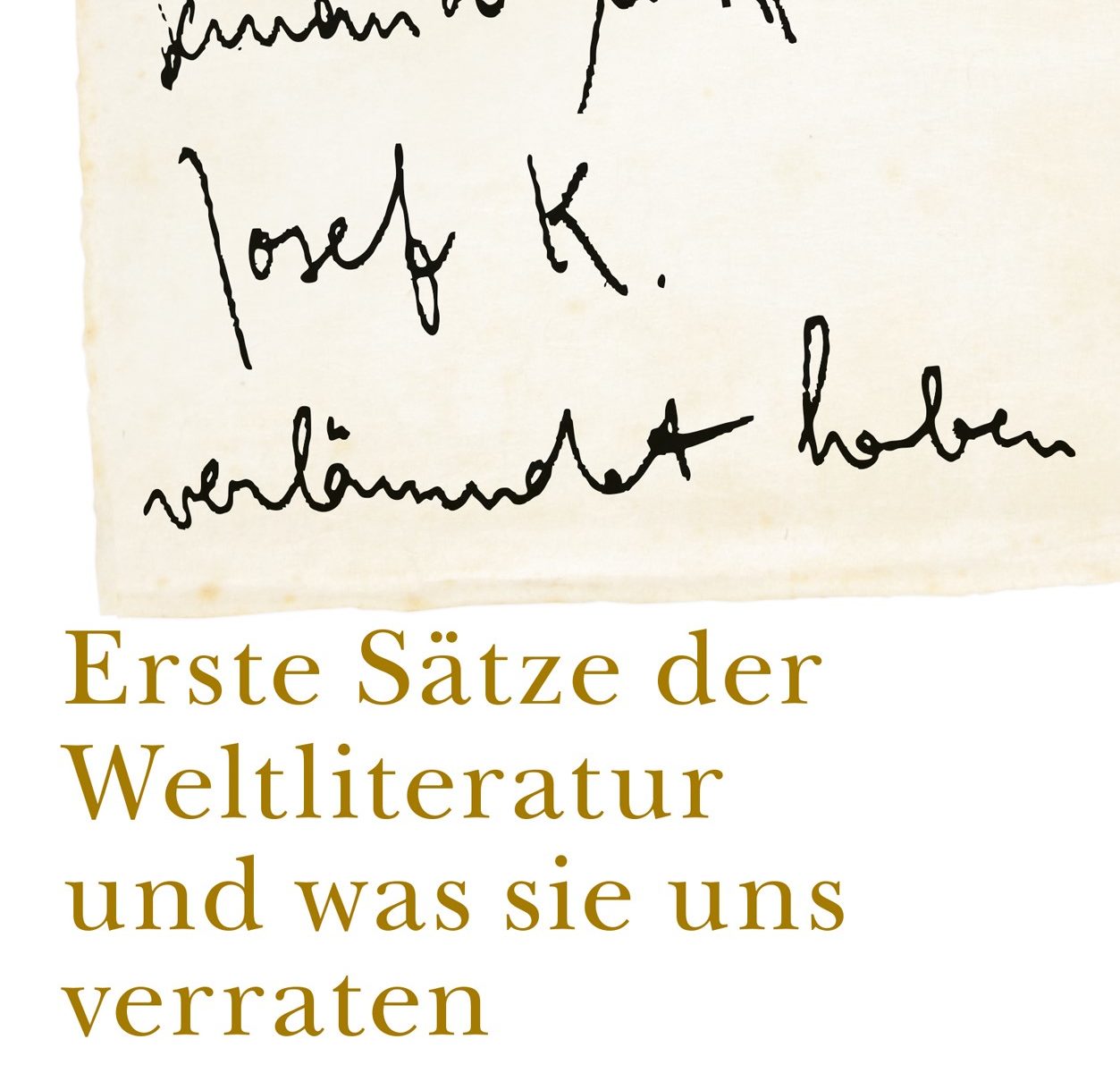

«Jemand musste Josef K. verleumdet haben …»: Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten.

München: C.H. Beck, 2020. 262 Seiten.

Siehe auch «Alles auf Anfang – eine kleine Poetik der ersten Sätze»