Wie viele aufstrebende Autoren träumt der junge Rory Jansen (Bradley Cooper) im Film The Words von einem Leben als Schriftsteller, von Anerkennung und Erfolg. Als sein erster Roman nach drei Jahren harter Arbeit fertig ist, will sich der Erfolg jedoch nicht einstellen. Rory bleibt auf die Unterstützung seines Vaters angewiesen und nimmt schliesslich einen einfachen Job in einem Verlagshaus an. Für seinen Roman bekommt er lauter Absagebriefe. Der Traum von der großen Schriftstellerkarriere droht also zu platzen.

Wie viele aufstrebende Autoren träumt der junge Rory Jansen (Bradley Cooper) im Film The Words von einem Leben als Schriftsteller, von Anerkennung und Erfolg. Als sein erster Roman nach drei Jahren harter Arbeit fertig ist, will sich der Erfolg jedoch nicht einstellen. Rory bleibt auf die Unterstützung seines Vaters angewiesen und nimmt schliesslich einen einfachen Job in einem Verlagshaus an. Für seinen Roman bekommt er lauter Absagebriefe. Der Traum von der großen Schriftstellerkarriere droht also zu platzen.

Dann stösst Rory in einer Ledermappe, die seine Frau Dora (Zoe Saldana) ihm in einem Pariser Antiquariat gekauft hat, auf ein maschinengetipptes Manuskript aus den 1940er Jahren. Die hemingwayeske Geschichte eines Unbekannten macht ihm schlagartig bewusst, dass er vielleicht doch nicht das Zeug zum grossen Schriftsteller hat.

Eines Nachts, als er nicht schlafen kann, beginnt er diesen Text voller Ehrfurcht abzutippen: Er will spüren, wie die Worte durch seine Finger fliessen, durch seinen Geist. Er schreibt jedes Wort ab. Er ändert nicht einen Punkt, kein einziges Komma, er korrigiert nicht einmal die Rechtschreibfehler.

Der Roman erscheint, erhält viel Kritikerlob und einen bedeutenden Literaturpreis. Und natürlich fliegt die Sache irgendwann auf.

Aber wie Ulrich Greiner in seinem Buch über Schamverlust argumentiert: «Nur Erfahrungen der Unzulänglichkeit und des Versagens liefern die Energie zur poetischen Bewältigung.»

Der fiktive Fall Rory Jansen und Vergleiche mit Autoren wie Jonathan Franzen, Stephen King, Karl Ove Knausgård oder Urs Widmer setzen hier an und zeigen: Die Erfahrung von Schuld, Scham und Peinlichkeit bilden eine Voraussetzung für das Erzählen.

Der fiktive Fall Rory Jansen und Vergleiche mit Autoren wie Jonathan Franzen, Stephen King, Karl Ove Knausgård oder Urs Widmer setzen hier an und zeigen: Die Erfahrung von Schuld, Scham und Peinlichkeit bilden eine Voraussetzung für das Erzählen.

Daniel Ammann: «Momente der Wahrheit – Schreiben zwischen Schmerz und Scham. Eine Fallanalyse anhand des Spielfilms The Words.»

![]() Schreiben und Scham: Wenn ein Affekt zur Sprache kommt. Hrsg. v. Monique Honegger.

Schreiben und Scham: Wenn ein Affekt zur Sprache kommt. Hrsg. v. Monique Honegger.

Giessen: Psychosozial-Verlag, 2015. S. 105–124.

ISBN-13: 978-3-8379-2470-1

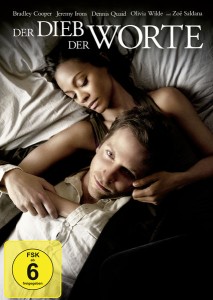

The Words – Der Dieb der Worte. USA 2012. Regie: Brian Klugman u. Lee Sternthal. Zürich: Ascot Elite Home Entertainment, 2013. DVD.