Ich bin ein Close Reader. Beim Lesen schleift schon mal mein Augapfel übers Papier. Ich will wissen, wie Texte funktionieren. Wie macht das eigentlich die Literatur mit der Zeitlupe, der Nahaufnahme, den harten Schnitten und Spezialeffekten. Literaturpreise werden für einzelne Titel oder das Gesamtwerk verteilt, aber ich fände es durchaus angemessen, mal einen ausgewählten Aspekt eines Romans auszuzeichnen, vielleicht bloss eine einzige Textstelle, die etwas Besonderes zuwege bringt. Schliesslich freue ich mich als Leser über jede gelungene Alliteration, einen einfallsreichen Vergleich oder ein mot juste, erst recht aber über hintersinnige Dialoge, stilistische Pirouetten, einen raffinierten Plot Twist oder Beschreibungen von impressionistischer Perfektion.

Ich werde meinen Preis den «HC Award for Special Achievement in Literary Fiction» nennen, inspiriert durch den Literatur- und Filmkritiker Herman Couzens. Die Idee ist gar nicht so abwegig und neu, immerhin gibt es bereits jede Menge Mock-Prizes wie etwa den «Bad Sex in Fiction Award» oder den «Bulwer-Lytton Fiction Contest» (BLFC), dessen Gewinner für den fürchterlichsten Romananfang ausgezeichnet werden. Warum sollen nicht auch Glanz- und Fehlleistungen in anderen Kategorien prämiert werden? Eine originelle Wortschöpfung, ein witziger Übersetzungsfehler, eine herausragende Formulierung, die es ins Zitatenlexikon schaffen sollte, oder der sprachliche Ausrutscher des Monats. Dafür gibt es dann – wie könnte er anders heissen – meinen «Mister Write».

Damit wir die Latte nicht zu hoch legen und die Sache dann Monate vor uns her schieben, beginnen wir gleich mit einem ersten Beispiel. (Selbstverständlich hätte schon Flauberts galoppierender Satz diesen Preis verdient.)

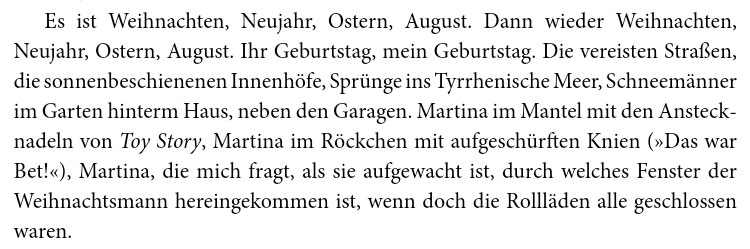

Im Jugendroman Bet empört sich erinnert sich die 17-jährige Titelheldin auf Seite 201 an ihre kleine Schwester Martina, für deren Tod sie sich noch immer die Schuld gibt.

«Anhand von Details stellen wir unseren Blick ein, machen wir unsere Eindrücke fest oder erinnern wir uns», schreibt Daniel Kehlmann im Vorwort zu James Woods Buch Die Kunst des Erzählens. Gekonnt montiert Frascella Momentaufnahmen und erzielt dadurch eine eindrückliche komprimierende Wirkung.

Für diese zeitraffende Montagesequenz in Bet empört sich geht der heutige «Mister Write» an den Turiner Autor Christian Frascella und seine deutsche Übersetzerin Annette Kopetzki.

Frascella, Christian. Bet empört sich. Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki. Frankfurt/M.: Frankfurter Verlagsanstalt, 2015. 286 Seiten. Ab 14 Jahren.

Kurzrezension in «Bücher am Sonntag», 28.6.2015, S. 12.

Wood, James. Die Kunst des Erzählens. Mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann. Aus dem Englischen von Imma Klemm unter Mitwirkung von Barbara Hoffmeister. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2011.

Kurzrezension «Lesen in Nahaufnahme» in ph akzente 1 (2012): S. 37.

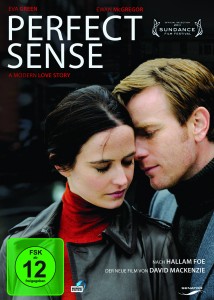

Unsere Sinne sind ein Tor zur Welt. Wenn sie ausfallen, entschwindet ein Stück Wirklichkeit.

Unsere Sinne sind ein Tor zur Welt. Wenn sie ausfallen, entschwindet ein Stück Wirklichkeit.