Daniel Ammann und Thomas Hermann

Texte meistern: Leitfaden für das Verfassen von Masterarbeiten

3., aktualisierte Aufl.

Zürich: Pädagogischen Hochschule Zürich, 2017. 36 Seiten.

ISBN 978-1-9739-3645-9.

Bestellen bei Amazon.

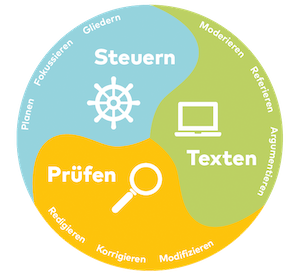

Wie können die Gedanken aufs Papier gebracht werden, dass sie auch für andere nachvollziehbar sind? Wie gelingt die Verknüpfung zwischen eigenen Gedanken und theoretischen Konzepten? Wie gelingt die Projektplanung und wie kann der Schreibprozess in Gang gehalten werden?

Der Leitfaden eignet sich als Unterstützung von Studierenden der Abteilung Sekundar-stufe I, die eine Masterarbeit verfassen, genauso wie für Studierende, die eine Bachelorarbeit schreiben.

![]() «Bücher am Sonntag», S. 13.

«Bücher am Sonntag», S. 13.![]() http://magoria.ch/wp/lesen-auf-eigene-gefahr/

http://magoria.ch/wp/lesen-auf-eigene-gefahr/![]() Download

Download