Mehr über erste Sätze und was sie mit uns und ihren Autorinnen und Autoren anrichten in meinem Beitrag «Alles auf Anfang – eine kleine Poetik der ersten Sätze» (NZZ 3.7.2019, S. 36.

Übersetzen ist wie Gummitwist – und trotzdem kein Kinderspiel.

Übersetzen ist wie Gummitwist – und trotzdem kein Kinderspiel.Im Folgenden soll es jedoch nicht um ein children’s game wie Chinese jump rope, sondern um child’s play gehen, also etwas das kinderleicht ist.

Wie im Deutschen das Kinderspiel so kann im Englischen die Wendung a piece of cake mal wörtlich, mal übertragen gemeint sein.

Wenn es in E. M. Forsters Roman Howards End heisst: «There she sat, a piece of cake in one hand, an empty champagne glass in the other», so dürfen wir uns ein Stück Kuchen vorstellen. «Da sass sie nun», übersetzt also Egon Pöllinger, «ein Stück Kuchen in der einen Hand, ein leeres Sektglas in der andern» (Wiedersehen in Howards End).

In der Hillbilly-Elegie von J.D. Vance fallen hingegen keine Krümel, denn hier geht es nicht um einen richtigen Cake (wie er in der Schweiz heisst). Aber auch das ist für den Übersetzer Gregor Hens nur ein Klacks:

«My schedule was intense, but everything that had made me fear the independent college life when I was eighteen felt like a piece of cake now.»

«Die Tage waren vollgepackt, aber alles, was ich mit achtzehn an der Unabhängigkeit des Studentenlebens gefürchtet hatte, war jetzt ein Kinderspiel.»

Es wäre schon praktisch, wenn im Deutschen ebenfalls eine essbare Metapher zur Verfügung stünde, aber Übersetzen ist eben kein Honiglecken (not a piece of cake)! – Ich habe dazu ein paar Stichproben gemacht, aber wo immer in der Übersetzung von Honiglecken die Rede war, gab es im Original keinen cake:

«no fuckin’ Mardi Gras» (Julie Powell, Julie & Julia; Übers. Andrea Ott),

«no picnic» (Paul Auster, Mr. Vertigo; Übers. Werner Schmitz ),

«a taste of honey!» (David Mitchell, Der Wolkenatlas; Übers. Volker Oldenburg).

«Du meinst, es ist kein Honiglecken? Du hast ‹Zuckerschlecken› gesagt», korrigierte Farrokh seinen Freund.

«Das ist doch dasselbe», erwiderte Macfarlane.

(John Irving, Zirkuskind; Übers. Irene Rumler)

Im Original:

«Don’t you mean it’s no picnic? You said ‹no circus›», Farrokh told Mac.

«It’s the same expression», Macfarlane replied.

Auch nicht überall, wo im Deutschen Kinderspiel steht, verbirgt sich im Englischen das sprichwörtliche Stück Kuchen: «His arms to the shoulders and most of the legs beneath the knee were child’s play», heisst es in The Pale King von David Foster Wallace. In Paul Austers New-York-Trilogie hätte die umgangssprachliche Wendung a piece of cake womöglich das falsche Register angeschlagen: «Picking the lock on the front door is child’s play for Blue …»

Aber in Anlehmung an Bern Rullkötters Übersetzung von Peter Ackroyds Chatterton dürfen die Übersetzerinnen und Übersetzer auf keinen Fall klein beigeben – oder wie der Engländer sagt: eat humble pie:

«Dann sollen sie doch Kuchen essen.» («Let them eat cake», she said.)

«Meinen Sie nicht: kleine Brötchen backen?» («Don’t you mean humble pie?»)

Daniel Ammann, 4.1.2019

Das Tautogramm ist ein Text, in dem alle Wörter mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Alle. Ausnahmslos. Also aufgepasst!

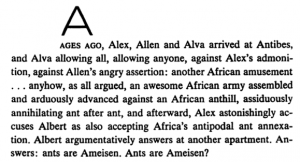

Zum ersten Mal bewusst auf ein Tautogramm gestossen bin ich in David Lodges Ausführungen in The Art of Fiction (Penguin 1992), das ich für den Haffmans Verlag übersetzen durfte. In Kapitel 22 weist Lodge unter anderem auf den 1974 erschienenen experimentellen Roman Alphabetical Africa von Walter Abish hin. Dieser beginnt so:

Nur das erste und das letzte Kapitel sind wirklich Tautogramme. Im zweiten Kapitel kommt nämlich bereits der Buchstabe B ins Spiel, im dritten das C, und so weiter, bis das Alphabet komplett ist. Dann wird kapitelweise zurückbuchstabiert, bis wir am Schluss wieder bei A landen.

Zum Glück zitiert Lodge zur Illustration nur einen kurzen Absatz, aber das ist für den unerfahrenen Übersetzer Ammann Herausforderung genug: «Abermals Afrika: Als Albert ankommt, angeregt argumentiert, afrikanische Ausstellungskunst abhandelt, an afrikanischer Angst, aber auch, ach, ausgerechnet Ashanti-Architektur angreift …» (Lodge, Die Kunst des Erzählens, S. 133).

Die Sache hat mich nie ganz losgelassen, und irgendwann wollte ich mich selbst an einer tautogrammatischen Geschichte versuchen. Das Ergebnis findet sich unter dem Titel «Adeles Aufstieg» in meinem kleinen Erzählband Der weisse Schatten (Magoria 2018, S. 39–42). Die Geschichte zählt 438 Wörter und beginnt so:

Adele Abderhalden, Adoptivtochter alteingesessener Apotheker aus Affoltern am Albis, arbeitet Anfang Achtzigerjahre aushilfsweise als Aupairmädchen aristokratischer Aargauer. Angenehme Aufgaben. Außerdem allerhand Annehmlichkeiten: aparte Attikawohnung, ausgedehntes Anwesen, Auto auf Abruf, allabendlicher Ausgang. Andererseits aufreibend. Arbeitgeber ausgesprochen angetan, aber arrogant. Aufgrund altertümlicher Auffassungen Adeles adrettes Aussehen als Aufforderung ausgelegt, also andauernde Anmache, Anzüglichkeiten aller Art, auch anstößige Anspielungen auf Adeles aufreizenden Arsch. Adele appelliert an Anstand. Aufdringliche Avancen ausdrücklich abgewiesen.

Dass sich so ein sperriger Text dennoch gut vorlesen lässt, hat Schauspieler Reto Stalder am ersten Schweizer Vorlesetag vom 23. Mai 2018 gezeigt.

Wenn man der Handlung folgt und nicht ständig auf die Anfangsbuchstaben achtet, funktioniert der Text tatsächlich als Geschichte. Als ausgefuchstes Anschauungsbeispiel aberwitziger Alliterationen verstösst das zwar gegen das erste Schreibgebot – aber schliesslich sind solche Gebote dazu da, lustvoll gebrochen zu werden.

P.S.

Bereits 1983 hat sich Hanna Muschg in der Zeitschrift Manuskripte am ersten Kapitel aus Abishs Roman versucht (Heft 79, S. 4). 2002 erscheint der Roman Alphabetisches Afrika bei Urs Engeler als zweisprachige Ausgabe mit der Übersetzung von Jürg Laederach.

In seinem Beitrag mit dem Titel «Die Übersetzung als fortgeführtes Sprachexperiment» hat sich Robert Leucht unter anderem mit diesen Übersetzungen befasst (ZiG – Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 7/2016/H1. Hrsg. v. Dieter Heimböckel, Georg Mein, Gesine Lenore Schiewer u. Hein Sieburg. Bielefeld: transkript, 2016. S. 11–31.)

«Spielt es eine Rolle, ob ein Wort Rock oder Hose trägt?»

Typografische Verrenkungen machen die Welt nicht gerechter. Bei Lehrer*innen und Freund_innen werden die flexionslosen Männer sogar unterschlagen. Selbst Doppelnennungen sind nicht neutral, denn semantische Oppositionen unterstreichen den Gegensatz und schliessen alles aus, was dazwischenliegt. Als Sprachmonarch·in würde ich verfügen, dass wir uns wenigstens die Pluralformen teilen. Obgleich sie weiblich sind, wie ihre Pronomen zeigen. Zudem ist es diskriminierend, wenn weibliche Endungen nur an männliche angekoppelt werden. Das ist mehr Geschlecht als gerecht. Wer möchte denn Anhängsel sein?

Typografische Verrenkungen machen die Welt nicht gerechter. Bei Lehrer*innen und Freund_innen werden die flexionslosen Männer sogar unterschlagen. Selbst Doppelnennungen sind nicht neutral, denn semantische Oppositionen unterstreichen den Gegensatz und schliessen alles aus, was dazwischenliegt. Als Sprachmonarch·in würde ich verfügen, dass wir uns wenigstens die Pluralformen teilen. Obgleich sie weiblich sind, wie ihre Pronomen zeigen. Zudem ist es diskriminierend, wenn weibliche Endungen nur an männliche angekoppelt werden. Das ist mehr Geschlecht als gerecht. Wer möchte denn Anhängsel sein?

Aber spielt es eine Rolle, ob ein Wort Rock oder Hose trägt? Nehmen wir uns an Hoheiten (f), Gästen (m) und Mitgliedern (n) ein Beispiel und benennen dann beide (und mehr) Geschlechter, wenn sich im Kopf auch Bilder einstellen. Beim Lehrerzimmer geht es ums Zimmer, beim Schülerbuch ums Buch. Oder sagen wir Bäuerinnen- und Bauernhof und lassen die Tiere selbstredend weg? Bei aller Silbenakrobatik zählen in Texten schliesslich Kürze und Klang. Konzentrieren wir uns nebst Sexus und Genus auf Gehalt, Gesinnung und Genuss.

Apropos Gleichbehandlung: Die Frau des Königs wird Königin tituliert. Der Gatte der Queen ist nur ein Prinz. Klingt nach ausgleichender Gerechtigkeit, aber der Grund ist ernüchternd: Ein König ist ranghöher als eine Königin. Wie es bei den Royals mit Lohngleichheit und Vaterschaftsurlaub aussieht, weiss ich hingegen nicht.

Daniel Ammann

Erschienen in: ph inside 1 (März 2018): S. 19.

Zum Download.