Das Antezitat

Texte spielen nicht nur auf Vergangenes an, sie greifen gelegentlich auch vor. Die Kunst ahmt die Wirklichkeit (und andere Kunst) nach, aber – wie schon Oscar Wilde festgestellt hat – das Leben ahmt mitunter die Kunst nach. Das gilt nicht nur für visionär-prophetische Texte oder Science-Fiction. Sprachliche Vorwegnahme und Vorgriffe auf die Zukunft sind an der Tagesordnung. Wir lesen über die Liebe, bevor wir uns verlieben, kennen fremde Länder aus Fotografien und Filmen, bevor wir selbst dort waren.

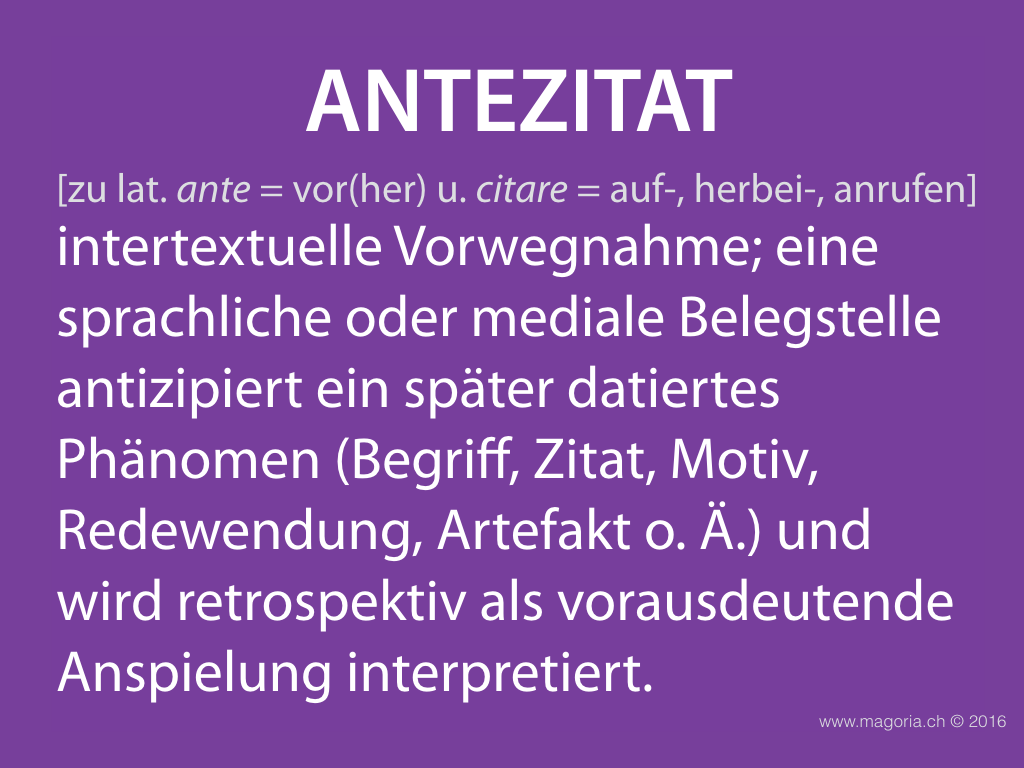

Geschichten zeigen uns Muster, die wir dann in der Wirklichkeit entdecken, und sie beschreiben Erfahrungen, die uns noch bevorstehen. Jenseits sich selbst erfüllender Prophezeiungen gibt es aber noch etwas, was ich unter dem Begriff «Antezitat» fassen möchte. Eine Textstelle oder eine Szene in einem Film präsentiert uns etwas, das erst später Wirklichkeit wird, das wir rückblickend jedoch als Anspielung oder Zitat deuten.

Im Roman The Hours (1998; dt. Die Stunden) von Michael Cunningham blickt Clarissa, eine der Hauptfiguren, aus dem Fenster eines Blumenladens und glaubt draussen eine berühmte Schauspielerin entdeckt zu haben: Meryl Streep oder Vanessa Redgrave. In der Filmadaption des Romans wird Clarissa von Meryl Streep gespielt. Die beschriebene Szene fehlt im Film ebenso wie ein Teil des vorangehenden Dialogs. Clarissa erzählt der Ladenbesitzerin, dass sie für einen Freund eine Party organisiert, weil dieser mit einem bedeutenden Literaturpreis geehrt wird. Die Blumenverkäuferin fragt, ob es der Pulitzer-Preis sei. Ein weiteres Antezitat, denn Michael Cunningham hat für eben diesen Roman 1999 den Pulitzer erhalten.

Manchmal geht es auch daneben. Dan Brown vergleicht seinen Zeichenforscher Robert Langdon in The Da Vinci Code mit Harrison Ford, aber in der Verfilmung des Romans hat Tom Hanks die Rolle bekommen.

Die Wirklichkeit ahmt die Kunst nach. Aber sie lässt sich nicht darauf behaften.

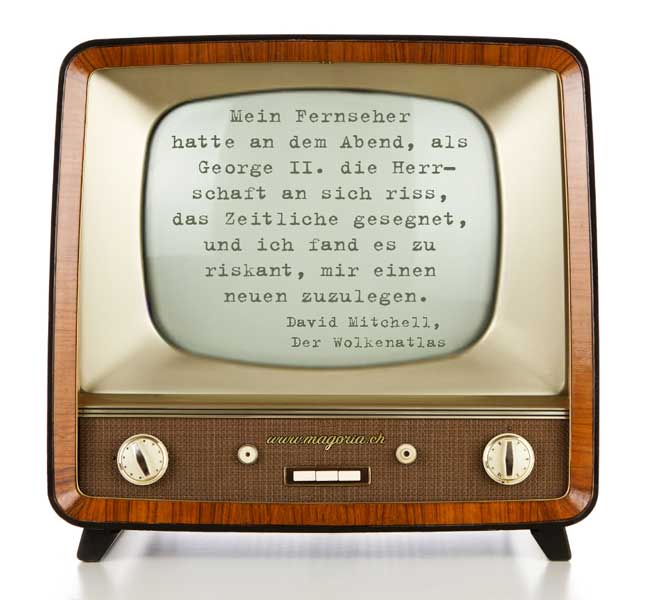

Fernsehzitate #3: David Mitchell

Aus der Rubrik «Bücher schauen fern …»

Siehe auch den Mediensplitter «TV-Texte durchgezappt.» ph akzente 3 (2008): S. 52.

Mitchell, David. Der Wolkenatlas. Übers. Übers. v. Volker Oldenburg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2007.

Apostrophe – Katastrophe

’s ist ’ne Krux mit dem Apostroph. Dabei wär’s ganz einfach. Das Auslassungszeichen steht im Deutschen für etwas Weggelassenes, meistens für das «e» des Pronomens «es». Wenn hingegen ein Artikel mit einer Präposition verschmilzt, braucht es den Apostroph definitiv nicht. Also heisst es: aufs, ins, fürs, ums, hinterm, übern, beim … usw. Auch die gängigen Imperativformen (Lass es!) oder Pluralformen von Abkürzungen (PHs, DVDs, CEOs) kommen ohne den Apostroph aus.

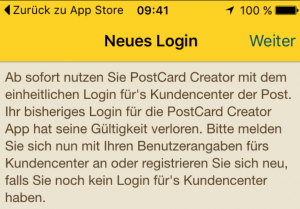

Dieter E. Zimmer hat sich schon 1995 in der Zeit beklagt, dass der Apostroph nicht nur beim Genitiv falsch gesetzt wird, sondern neuerdings sogar zwischen Wortstamm und Plural-s drängt. Wen wundert’s also, dass auf Speise- und Getränkekarten «Tee’s» oder – noch schlimmer – «Spaghetti’s» angeboten werden? Zehn Jahre später hat auch Bastian Sick dem Deppen-Apostroph den Kampf angesagt. Aber was hilft’s? Als ich vor kurzem eine neue App der Post installiert habe, gab’s schon vor dem Login zwei falsche Apostrophe gratis mit dazu. Schlechte Noten fürs Kundenzentrum.

Aber es ist noch nicht lange her, da war in den FAQs auf der NZZ-Website zu lesen:

![]()

Traurig, aber wahr. Nicht einmal ein wissenschaftlicher Verlag ist gegen die falsche Verwendung gefeit:

Hier hat man’s sogar geschafft, typografisch komplett danebenzugreifen. Der Apostroph sollte nämlich wie eine kleine Neun geformt sein. Wenn überhaupt, dann hat er mehr Ähnlichkeit mit dem französischen Accent aigu, aber auch das hat einen Haken. Auf meiner alten Underwood-Schreibmaschine taugt die entsprechende Taste sogar als Eselsbrücke:

Deshalb: Wer ganz auf den Apostroph verzichtet, macht eindeutig weniger Fehler. (Laut Duden gehts sogar beim «es».)

Sick, Bastian. 2005. «Deutschland, deine Apostroph’s.» In Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod: Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache, 29–34. Köln: Kiepenheuer und Witsch.

Zimmer, Dieter E. 1995. «Begegnung mit dem Deutsch von morgen.» Die Zeit, 19. Mai. http://www.zeit.de/1995/21/Begegnung_mit_dem_Deutsch_von_morgen.

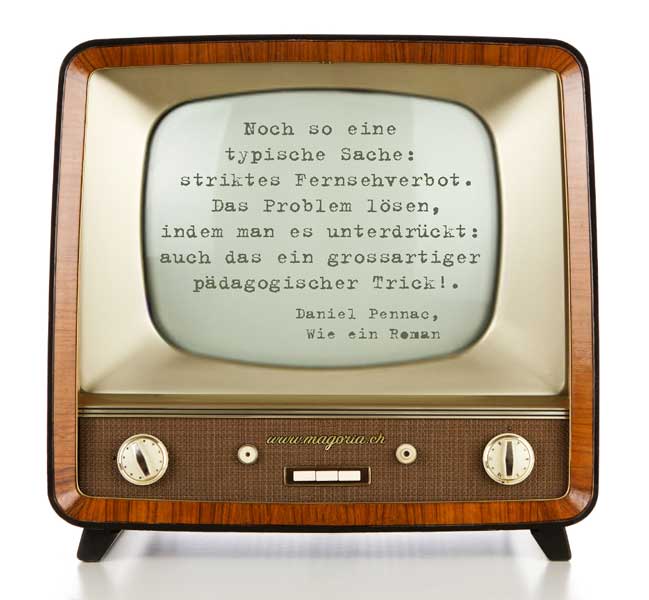

Fernsehzitate #2: Daniel Pennac

Aus der Rubrik «Bücher schauen fern …»

Siehe auch den Mediensplitter «TV-Texte durchgezappt.» ph akzente 3 (2008): S. 52.

Pennac, Daniel. Wie ein Roman: Von der Lust zu lesen. Übers. Uli Aumüller. München: dtv, 1998.

Imaginäre Bibliothek

Was haben Romane wie Arsonist’s Daughter von Grady Tripp, Dream House von Peter Ward, Heartbroken Old Times von Calvin Weir-Fields oder Descent von Noah Solloway gemeinsam? – Sie alle waren erfolgreich, standen auf Bestsellerlisten oder wurden mit namhaften Preisen ausgezeichnet. Aber nicht nur das. All diese Romane gibt es gar nicht – jedenfalls nicht im Buchhandel. Sie kommen nur in der Fiktion vor, denn ihre Autoren sind selber Figuren aus Filmen, TV-Serien und Romanen.

Umso witziger, dass es zu vielen dieser fiktiven Romane oft doch reale Cover-Abbildungen gibt. Für den Film Listen Up, Philip (Alex Ross Perry, 2014) existiert sogar eine ganze Galerie von Buchumschlägen:

Ein paar Regale in meiner Bibliothek sind für solche Titel reserviert. Da die Bücher ebenso fiktiv wie virtuell sind, brauchen sie kaum Platz. Es sei denn, ich entschliesse mich dazu, passende Attrappen anfertigen zu lassen – so wie das Charles Dickens getan hat: Als er 1851 in sein neues Heim Tavistock House zog, beauftragte er seinen Buchbinder Thomas Robert Eeles, für die leeren Regale dekorative Buchattrappen herzustellen. Dabei dachte ich immer, Buchattrappen seien eine Erfindung der Möbelhäuser und Messehallen.

Siehe auch den Beitrag «Verworfene Titel».