Wenn wir uns auf einen Operationstisch legen oder in ein Flugzeug steigen, vertrauen wir uns lieber einer Chirurgin oder einem Piloten mit viel Erfahrung an. Übung macht schliesslich den Meister und die Meisterin. Darauf verlassen wir uns. Wie die Expertiseforschung allerdings zeigt, lässt sich Meisterschaft nicht einfach in Übungsstunden und Berufsjahren messen. Und auch das Talent wird überbewertet.

Kritik als Kunst

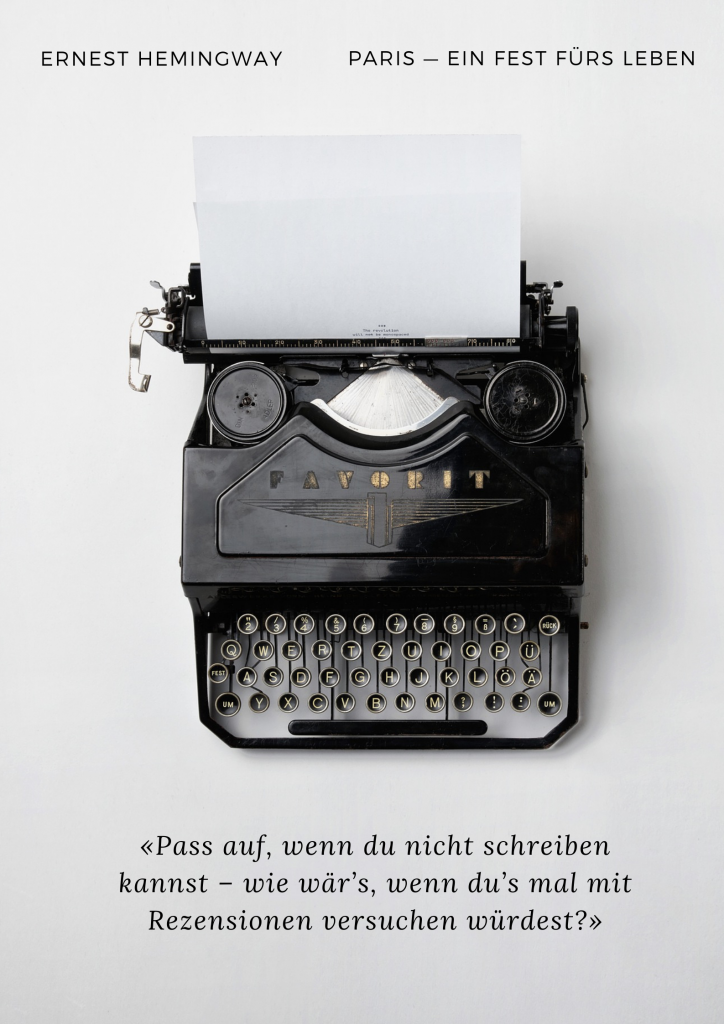

«Wer hat je innegehalten, um die Form oder den Tonfall einer Rezension oder eines kritischen Essays zu bewundern?» Die Frage des New Yorker Filmkritikers Anthony Scott ist berechtigt. Besprechungen von Filmen, Büchern, Theateraufführungen, Konzerten oder Ausstellungen werden als Orientierungshilfe geschätzt, beeinflussen als Verriss oder Lobeshymne vielleicht den Erfolg eines Werks. Aber als eigene Kunstform, wie das schon der berühmte Kritiker und Journalist Alfred Kerr (1867–1948) gefordert hat, wird die Kritik kaum gewürdigt.

Dazu passt auch Ernest Hemingways Bemerkung in A Moveable Feast, als er einem Freund den Rat gibt: «Pass auf, wenn du nicht schreiben kannst – wie wär’s, wenn du’s mal mit Rezensionen versuchen würdest? […] Dann hast du immer was zu schreiben. Du brauchst dir nie mehr Sorgen zu machen, dass nichts mehr kommt, dass du stumm und still geworden bist. Und du hast Leser und Anerkennung.»

Noch immer haftet der Kritik das Image der Unkreativität an. Ohne all die kreativen Beiträge, heisst es gerne, hätten die Kritikerinnen und Kritiker gar nichts, worüber sie schreiben könnten. Ausserdem, so Scott, bedeutet kritisieren für viele, «dass man etwas auszusetzen hat, dass man das Negative betont, den Spass verdirbt und sich weigert, auf empfindliche Gefühle Rücksicht zu nehmen.» Dabei sollte man sich für die Kritik durchaus stark machen, wie das in diesem anregenden und aufschlussreichen Buch geschieht. Im Zeitalter der Meinungsmache und Gefällt-mir-Klicks geht gern vergessen, dass Kritik nicht nur Stellung bezieht, sondern Massstäbe anlegt, ohne die ein begründetes Urteil gar nicht möglich ist. Kritik schärft die Wahrnehmung und ebnet den Weg für einen Diskurs.

In seinen Ausführungen und ironischen Selbstgesprächen schüttet Anthony Scott nicht nur sein Herz aus, sondern zeigt auf, welch wichtige Rolle die Kritik seit Jahrhunderten spielt. Viele bedeutende Kritiker, wie die Kulturgeschichte belegt, waren selbst Künstler und umgekehrt. Charles Baudelaire schrieb über moderne Malerei, der Lyriker Philip Larkin über Jazz. Auch Regisseure wie Godard, Chabrol oder Truffaut haben als Filmkritiker angefangen. Das mögen Ausnahmeerscheinungen sein, wie Scott eingesteht, aber in erster Linie sei die Kritik eine «Disziplin des Schreibens» und der Kritiker «eine besondere Spezies der Gattung Schriftsteller». Etwas heruntermachen, bemängeln und anfeinden ist keine Kunst, gute Kritik jedoch erfordert Argumente, klare Begriffe und vor allem Unterscheidungsmerkmale, sprich: Kriterien. Über Geschmack lässt sich nicht streiten – über Kritik schon.

Daniel Ammann, 23.2.2018

«Über Kritik lässt sich streiten.»

Akzente 1 (23.2.2018).

doi.org/10.5281/zenodo.1250755![]() blog.phzh.ch/akzente/2018/02/23/ueber-kritik-laesst-sich-streiten/

blog.phzh.ch/akzente/2018/02/23/ueber-kritik-laesst-sich-streiten/![]() Download

Download

Anthony O. Scott

Kritik üben: Die Kunst des feinen Urteils.

Aus dem Englischen von Martin Pfeiffer.

München: Carl Hanser, 2017. 320 Seiten.

Die Entdeckung der Langsamkeit

Wenn es um die Mühsal des Schreibens geht, jammern selbst erfahrene Autoren auf hohem Niveau. Wie beschwerlich muss es erst sein, wenn man um jeden einzelnen Buchstaben ringt. Jean-Dominique Bauby erleidet mit 43 einen Hirnschlag und bleibt vollständig gelähmt. Wahrnehmung und Denken sind intakt, aber eingesperrt in seinem Körper kann er nicht mit der Aussenwelt kommunizieren. Ein Auge muss zugenäht werden, mit dem anderen kann er noch blinzeln. Mit Hilfe einer Alphabettabelle gelingt es Bauby, ein ganzes Buch zu diktieren. In Schmetterling und Taucherglocke beschreibt er seinen Zustand und blickt auf sein bisheriges Leben zurück. Regisseur Julian Schnabel hat Baubys Geschichte 2007 verfilmt und zeigt in starken Bildern, wie der Autor seine Ohnmacht überwindet und allen Widerständen zum Trotz und mit Humor erzählt.

Auch Stephen Hawking hat trotz seiner degenerativen Nervenerkrankung zahlreiche Bücher verfasst, wie im Biopic The Theory of Everything zu sehen ist. Als der junge Physiker im Rollstuhl sitzt und nicht mehr sprechen kann, ermöglicht ihm ein Computer, per Knopfdruck etwa vier Wörter pro Minute zu produzieren.

Weit grösser waren die Hindernisse für die Helen Keller (1880–1968), die seit ihrem zweiten Lebensjahr blind und gehörlos war. Nur dank ihrer engagierten Erzieherin und Hauslehrerin Annie Sullivan schaffte sie den Weg aus der Isolation und erlangte mit ihren Büchern Weltruhm. In seiner preisgekrönten Graphic Novel Sprechende Hände zeichnet Joseph Lambert Helens bewegende Geschichte nach und gibt Einblick in die einzigartige Beziehung zwischen Lehrerin und Schülerin.

Daniel Ammann, 23.2.2016

Erschienen in: Akzente 1 (2016): S. 35. (PDF)

Bauby, Jean-Dominique. Schmetterling und Taucherglocke. Deutsch v. Uli Aumüller. München: dtv, 2009 (1998). 134 Seiten.

Le scaphandre et le papillon. (Schmetterling und Taucherglocke.) Frankreich/USA 2007. Regie: Julian Schnabel.

The Theory of Everything. (Die Entdeckung der Unendlichkeit: die aussergewöhnliche Geschichte von Jane und Stephen Hawking.) GB 2014. Regie: James Marsh. Zürich: Universal Pictures Switzerland, 2015. DVD.

Lambert, Joseph. Sprechende Hände: Die Geschichte von Helen Keller. Aus dem Amerikanischen von Johanna Wais. Köln: Egmont Graphic Novel, 2015. 96 Seiten.

Erinnerungen an den Lockdown

«Erinnerungen an den Lockdown.»

Akzente 2 (2024): S. 35.![]() blog.phzh.ch/akzente/2024/05/27/erinnerungen-an-den-lockdown

blog.phzh.ch/akzente/2024/05/27/erinnerungen-an-den-lockdown![]() Download

Download

Krisen spalten die Gesellschaft, bringen Menschen gegeneinander auf, rücken sie aber auch näher zusammen. In dem von Margaret Atwood und Douglas Preston herausgegebenen Romanprojekt Vierzehn Tage (dtv, 2024) begegnen sich die Bewohner:innen eines New Yorker Mietshauses im Lockdown jeden Abend auf dem Dach. Man hält Abstand und will nichts miteinander zu tun haben. Dennoch wächst unter den Isolierten eine launische Verbundenheit. So verschieden diese Menschen sind, so gegensätzlich und doch gleichartig sind die Geschichten, die sie sich (bzw. die 36 Autor:innen) reihum erzählen.

Von einer vertrauteren Schicksalsgemeinschaft handelt Am Meer von Elizabeth Strout (Luchterhand, 2024). Die Autorin Lucy wird zu Beginn der Pandemie von ihrem Ex-Mann gedrängt, New York zu verlassen und mit ihm in ein Landhaus in Maine zu ziehen. Aus Wochen werden Monate und vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verwerfungen geraten auch Freundschaften und Familien unter Druck.

Dem belgischen Schriftsteller Jean-Philippe Toussaint scheint die Covid-Krise eher entgegenzukommen, wie er gesteht. Die Arbeit an der auobiografischen Erzählung Das Schachbrett (FVA, 2024) hält ihn über Wasser und lässt Erinnerungen an den Vater, die Anfänge der Liebe und des Schreibens mit seiner alten Schachleidenschaft wundersam verschmelzen.

– Daniel Ammann

Literaturangaben

Margaret Atwood und Douglas Preston, Hrsg.

Vierzehn Tage.

Deutsch von Pieke Biermann, Christine Blum, Christiane Burkhardt, Svenja Geithner, Susanne Goga-Klinkenberg, Susanne Höbel, Brigitte Jakobeit, Stephan Kleiner, Claudia Max, Hella Reese u. Mechtild Sandberg-Ciletti.

München: dtv, 2024. 480 Seiten.

Elizabeth Strout

Am Meer.

Deutsch von Sabine Roth.

München: Luchterhand, 2024. 286 Seiten.

Jean-Philippe Toussaint

Das Schachbrett.

Aus dem Französischen von Joachim Unseld.

Frankfurt/M.: Frankfurter Verlagsanstalt, 2024. 256 Seiten.

Mehr über Schach:

Schachgeschichten

Mehr als eine Wirklichkeit

«Mehr als eine Wirklichkeit.»

Akzente 1 (2024): S. 35.![]() blog.phzh.ch/akzente/2024/02/23/mehr-als-eine-wirklichkeit/

blog.phzh.ch/akzente/2024/02/23/mehr-als-eine-wirklichkeit/![]() Download

Download

Die Wahrnehmung schliesst uns mit der Wirklichkeit kurz. Dennoch regen sich Zweifel, ob wir die Realität tatsächlich erfassen können oder ob sie nur eine Illusion im Schattentheater unseres Geistes bleibt.

In seinem Buch Anders sehen (Goldmann, 2018) öffnet uns der Neurowissenschaftler Beau Lotto anhand verblüffender Selbstversuche Augen und Ohren. Das lüftet den einen oder anderen Wahrnehmungsschleier, ohne die Wirklichkeit zu entzaubern.

Auf ganz andere Weise zieht uns der schottische Autor J. O. Morgan in seinen Science-Fiction-Erzählungen den Boden unter den Füssen weg. Der Apparat (Rowohlt, 2023) entführt in eine Gegenwart, in der sich Objekte und später auch Menschen in Sekundenschnelle durch den Raum teleportieren lassen. Nicht alle sind von dieser bahnbrechenden Erfindung begeistert. Kommt am entfernten Ende wirklich alles an? Auch das Bewusstsein?

Mag sein, dass die Welt im Gehirn nur als virtuelle Realität existiert. Aber wie Thomas Fuchs in seiner beherzten Verteidigung des Menschen (Suhrkamp, 2020) darlegt, sind wir verkörpertes Bewusstsein. Wir leben in ständigem Austausch mit der Umgebung und anderen Wesen, was der Wahrnehmung eine erweiterte Objektivität verleiht.

So viel ist sicher: Nach der Lektüre dieser drei Bücher sehen wir die Wirklichkeit mit neuen Augen.

– Daniel Ammann

Literaturangaben

Beau Lotto

Anders sehen: Die verblüffende Wissenschaft der Wahrnehmung.

Mit zahlreichen Selbsttests.

Aus dem Englischen von Jens Hagestedt u. Katja Hald.

München: Goldmann, 2018. 448 Seiten.

J. O. Morgan

Der Apparat.

Aus dem Englischen von Jan Schönherr.

Hamburg: Rowohlt, 2023. 240 Seiten.

Thomas Fuchs

Verteidigung des Menschen: Grundfragen einer verkörperten Anthropologie.

suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2311.

4. Aufl. Berlin: Suhrkamp, 2022. 331 Seiten.

Das Verschwinden der Welt

«Das Verschwinden der Welt.»

Akzente 4 (2023): S. 35.![]() blog.phzh.ch/akzente/2023/11/27/das-verschwinden-der-welt/

blog.phzh.ch/akzente/2023/11/27/das-verschwinden-der-welt/![]() Download

Download

Die Welt um uns herum löst sich unweigerlich auf, verschwindet allmählich in der Vergangenheit und bleibt doch gegenwärtig. Durch einen materiellen Schleier erahnen wir die verblasste Wirklichkeit in Relikten und Artefakten. Mediale Spuren und Erinnerungen lassen sie gelegentlich wieder aufleben.

In seinem Buch Vom Zauber des Untergangs (Propyläen, 2023) berichtet Gabriel Zuchtriegel, Direktor des Archäologischen Parks von Pompeji, was die Ausgrabungsstätte über uns erzählt. Am 25. Oktober 79 n. u. Z. bleibt die Zeit stehen, als der Vesuv die Stadt unter vulkanischer Asche und Geröll begräbt und für die Zukunft konserviert.

Dirk Uhlenbrock und sein Autor:innen-Team haben Dinge, die es (so) nicht mehr gibt in Wort und Bild in einem nostalgischen Album versammelt (Prestel, 2016): Single und LP, Ton- und Videokassetten, Kugelkopfschreibmaschine, Pocketkamera, Rechenschieber und Walkman sind ebenso von der Bildfläche verschwunden wie das Testbild im Fernsehen.

Dass die Weltgeschichte voller Dinge steckt, die zwar verloren, aber dank Überlieferung noch greifbar sind, zeigt Judith Schalansky in ihrem denkwürdigen Verzeichnis einiger Verluste (Suhrkamp, 2018). Den Phänomenen der Vergänglichkeit hält sie Erinnerung und Imagination entgegen. «Nichts kann im Schreiben zurückgeholt, aber alles erfahrbar werden.»

– Daniel Ammann, 27.11.2023

Literaturangaben

Gabriel Zuchtriegel

Vom Zauber des Untergangs: Was Pompeji über uns erzählt.

Berlin: Propyläen Verlag, 2023. 240 Seiten.

Dirk Uhlenbrock

Dinge, die es (so) nicht mehr gibt: Ein Album der Erinnerungen.

München: Prestel, 2016. 131 Seiten.

Judith Schalansky

Verzeichnis einiger Verluste.

Berlin: Suhrkamp Verlag, 2018. 252 Seiten.