Von einem guten Anfang hängt so manches ab. Das gilt erst recht für den Roman. Der erste Satz kann bereits darüber entscheiden, ob weitergelesen wird. Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance. Aber vielleicht wird die Bedeutung des Einstiegs auch masslos überschätzt. Schliesslich beginnen unzählige Geschichten ganz unspektakulär und schlagen uns dann doch in ihren Bann.

In seinem abwechslungsreichen Spaziergang durch die Literaturgeschichte der ersten Sätze breitet der Literaturwissenschaftler Peter-André Alt in 250 kommentierten Textbeispielen ein breites Spektrum an Erzählanfängen vor uns aus. Die handverlesene Auswahl hat durchaus repräsentativen Charakter, denn die Beispiele – vom 8. Jh. v. Chr. bis ins Jahr 2015 – demonstrieren und dokumentieren die unterschiedlichsten Praktiken und Strategien des Anfangens. Ausser dem märchenhaften «Es war einmal» ist da so ziemlich alles vertreten: vom antiken Musenanruf des Dichters («Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes …») über atmosphärische Landschaftsbeschreibungen («Grobknochig wie ein aufgebahrtes Skelett liegen die Höhenzüge des Karsts zwischen der fetten friulanischen Ebene und den beginnenden Weiten des Balkan.») bis zum turbulenten Einstieg mit Cliffhanger («‹Um wiedergeboren zu werden›, sang Gibril Farishta, während er vom Himmel stürzte, ‹musst du erst sterben.›»). Mal werden Leserinnen und Leser brüsk vor den Kopf gestossen oder vor Rätsel gestellt («Ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt – meins nicht.»), mal verspricht man ihnen eine wahre Geschichte («Alles das hat sich mehr oder weniger zugetragen.») oder stellt eine grosse Offenbarung in Aussicht («Ihr Menschenbrüder, lasst mich euch erzählen, wie es gewesen ist.»).

Selbstverständlich dürfen in dieser Sammlung auch viele der berühmten und oft zitierten Beispiele aus der Weltliteratur nicht fehlen:

- «In der ganzen Welt gilt es als ausgemachte Wahrheit, dass ein begüterter Junggeselle unbedingt nach einer Frau Ausschau halten muss.»

- «Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Art.»

- «Nennt mich Ismael.»

- «Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.»

- «Ich bin nicht Stiller.»

- «Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden.»

- «Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt.»

Ein Anfang verspricht manchmal alles und hält zuweilen nichts. Dennoch hält sich hartnäckig der Mythos der fulminanten Eröffnung. Dabei liegt dem literarischen Anfang eine Täuschung zugrunde. Das Erzählen setzt willkürlich ein. Anders als das Leben haben erzählte Geschichten keinen naturgegebenen Beginn. Erst die narrative Gestaltung eines Story-Geschehens bereitet aus dem Rohmaterial eine Geschichte: mit Figuren, Handlungen, Erzählperspektive und einer einzigartigen Dramaturgie.

Was verraten uns die Romananfänge über die Texte und die Literaturgeschichte? Zum einen sicher, dass der Auftakt schon immer ein guter Wegbereiter und ein probates Lockmittel war, um Leserinnen und Leser über die Schwelle ins Reich der Fiktion zu ziehen.

Im einleitenden ersten Kapitel «Von der Schwierigkeit, mit dem Erzählen zu beginnen» spricht der Autor gleich die wichtigsten Themen an. Der Beginn sei ein Verführungsversuch, heisst es etwa, und damit der wichtigste Satz des ganzen Textes. Die folgenden vierzehn Kapitel erkunden sodann «Grundmuster des ersten Satzes, die sich durch die Vermittlung von Informationen, durch Modelle der Ankündigung, des plötzlichen Einstiegs, des Spannungsaufbaus, der Stimmungserzeugung, des Sprechakts, der ironischen Distanzierung und der Selbstreflexion definieren».

Alts Programm führt anschaulich vor Augen, dass der Auftakt je nach Habitus, Stil und Tonlage ganz Unterschiedliches auslöst, mal Erwartungen weckt und zum Weiterlesen motiviert, ein andermal bereits im kitschig missglückten Anfang verrät, dass von diesem Text nicht viel zu erwarten sei.

Daniel Ammann, 27.8.2020

Peter-André Alt

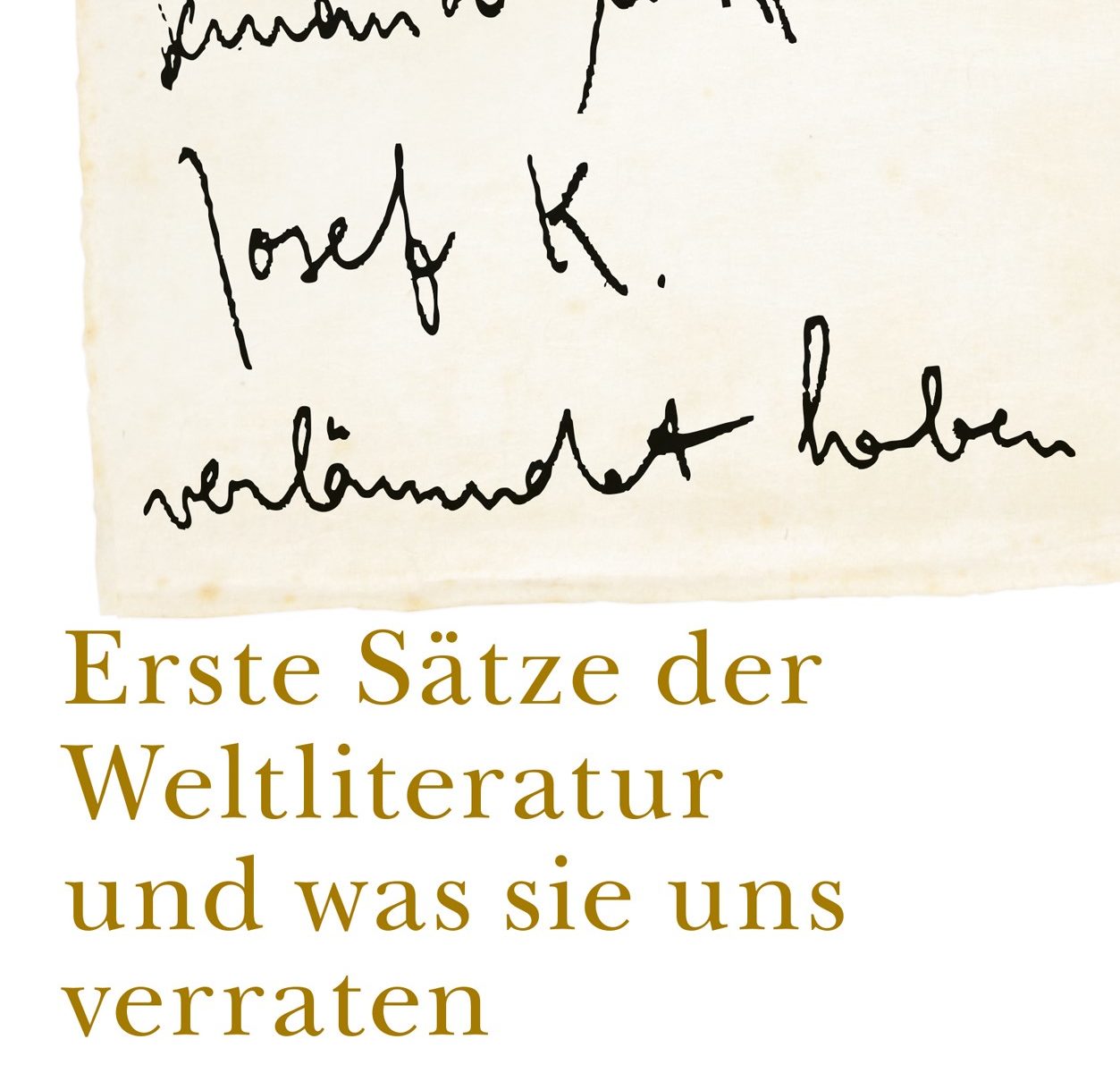

«Jemand musste Josef K. verleumdet haben …»: Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten.

München: C.H. Beck, 2020. 262 Seiten.

Akzente 3 (27.8.2020)![]() Download

Download

Siehe auch «Alles auf Anfang – eine kleine Poetik der ersten Sätze»