Im Sommer 1816 denkt sich die knapp 19-Jährige Mary Godwin eine Geschichte aus, die noch heute die Gemüter bewegt und uns Schauer über den Rücken jagt. Genau das war ihre Absicht. «Frankenstein» erscheint 1818 anonym in drei Bänden. Im Vorwort zur überarbeiteten Auflage von 1831 erinnert sie sich (inzwischen als Mary Shelley), dass sie mit ihrer Erzählung «die mysteriösen Ängste unserer Natur ansprechen und schauerliches Grauen erwecken» wollte: thrilling horror. Die Leser:innen sollen es nicht mehr wagen, sich umzusehen. Die Geschichte lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren und bringt ihr Herz zum Rasen. «Wenn ich diese Wirkungen nicht erzielen könnte», schreibt sie, «dann wäre meine Gespenstergeschichte ihres Namens nicht würdig.»

Prelude, Farthermost North, 1857

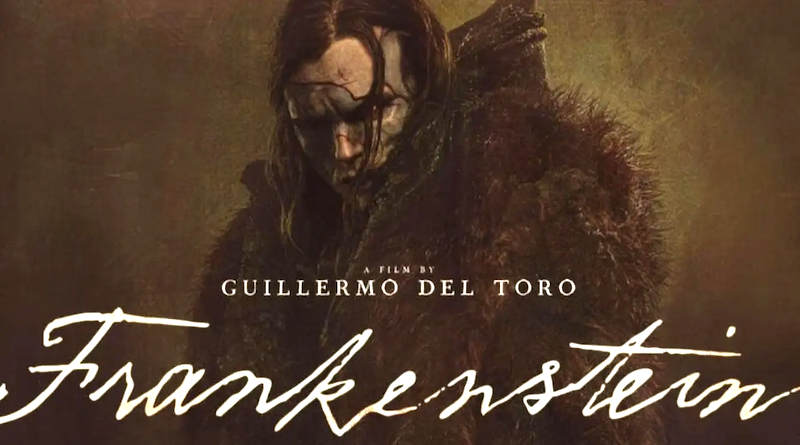

Guillermo del Toro hat «Frankenstein» neu inszeniert und lässt die Geschichte – wie vor ihm Kenneth Branagh (1994) und Shelleys Romanvorlage – mit der Rahmenhandlung beginnen. Ein Schiff mit Kurs auf den Nordpol steckt im Packeis fest. Wie aus dem Nichts taucht in der arktischen Eiswüste ein Unbekannter auf, der von einem Monster verfolgt wird. Der Fremde ist Dr. Victor Frankenstein und er erzählt dem Kapitän seine unglaubliche Geschichte.1

Nach dieser Einleitung erfahren wir in Rückblenden Victors Vorgeschichte von der Kindheit bis zur Katastrophe. Sie deckt sich mehr oder weniger dem Plot, der uns als Mythos und durch populärkulturelle Adaptionen im Horror- und Science-Fiction-Genre weitgehend vertraut ist – von den Schwarzweissfilmen mit Boris Karloff aus den 1930er-Jahren, der freien Neuverfilmung des Stoffs in Victor Frankenstein (2015), erzählt aus der Sicht des Assistenten, bis zur gruseligen TV-Serie The Frankenstein Chronicles (2015–2017) oder literarischen Nachdichtungen wie Peter Ackroyds The Casebook of Victor Frankenstein (2009) oder Alasdair Grays genialer Variation Poor Things (1992; Film 2023).

Part I, Victor’s Tale

Ein ebenso genialer wie besessener Wissenschaftler erschafft aus Leichenteilen eine namenlose Kreatur und erweckt sie durch galvanischen Strom zum Leben. «Sie betritt diese Welt als Erwachsener, zusammengesetzt aus einer Vielzahl von Menschen und deren Organen, zusammengeklaubt im anatomischen Theater der Universität und dem Keller der Leichenhalle, ausgewählt aufgrund ihrer athletischen Proportionen und ihrer klassischen Schönheit.»2

Aber Frankenstein ist vom Ergebnis tief enttäuscht. Angewidert wendet er sich von seiner monströsen Schöpfung ab. Er glaubt nicht, dass dieser Dämon aus dem Labor zu Gedanken und Gefühlen fähig sei oder gar über ein Bewusstsein verfüge. Zwischen Schöpfer und Geschöpf tut sich ein Graben auf und bald werden sie zu erbitterten Feinden.

Grässliches Monster! Du Satan, du! Die Folterqualen der Hölle sind eine zu milde Busse für deine Verbrechen! Elender Teufel! Du machst mir deine Erschaffung zum Vorwurf; also komm her, damit ich den Funken ersticke, den ich so leichtsinnig schenkte.

Part II, The Creature’s Tale

Die Kreatur sehnt sich nach Zuneigung und Anerkennung, aber da ihr dies versagt bleibt, kennt sie fortan nur Vergeltung, Tod und Zerstörung. Um der Ausweglosigkeit ihres Daseins eine Ende zu setzen, wendet sich die Kreatur ein letztes Mal an den Wissenschaftler: «Auch wenn ich bloss Stückwerk bin, Schöpfer, ich denke, ich fühle. Ich hab diese eine Bitte: Mach eine wie mich!» Aber Frankenstein lässt sich auf diesen Pakt nicht ein: «Tod bringt nur Tod und wieder Tod», antwortet er. «Fort mit dir! Nie wieder erschaffe ich etwas wie dich, so etwas Böses und Deformiertes.»

Um den langen Leidensweg der Kreatur zu verstehen, ihre Suche nach Freundschaft und Selbsterkenntnis nachzuempfinden, braucht es einen Perspektivenwechsel. Die Erzählung der Kreatur bildet das humanistische Herzstück der tragischen Geschichte. Auch Guillermo del Toros Film steuert unerbittlich darauf zu und führt uns im letzten Teil Victor Frankensteins moralisches Versagen noch einmal vor Augen. In Mary Shelleys sogfältig komponierten Roman liegt sie ziemlich genau in der Mitte.

Daniel Ammann, 16.11.2025

- Mary Shelleys Roman beginnt weniger dramatisch. Der Kapitän Robert Walton schreibt vier Briefe an seine Schwester … und kommt im letzten auf eine seltsame Begegnung zu sprechen. Erst auf Seite 40 (in der deutschen Übersetzung von Alexander Pechmann) heisst es dann Bühne frei für den Ich-Erzähler. Victor Frankenstein beginnt – wie es sich seit Robinson Crusoe für ein Abenteuer gehört – mit dem Anfang, sprich seiner Herkunft: «Ich wurde in Genf geboren, meine Familie war eine der vornehmsten dieser Republik.» ↩︎

- Manguel, Alberto. Fabulous Monsters: Dracula, Alice, Superman, and Other Literary Friends. With illustrations by the Author. New Haven u. London: Yale University Press, 2019.

Deutsch unter dem Titel: Fabelhafte Wesen: Dracula, Alice, Superman und andere literarische Freunde. Aus dem Englischen von Achim Stanislawski. Zürich: Diogenes, 2022. Siehe auch meine Besprechung in tell: Magazin für Literatur und Zeitgenossenschaft, 27. März 2023: tell-review.de/eine-literarische-familienaufstellung/. ↩︎