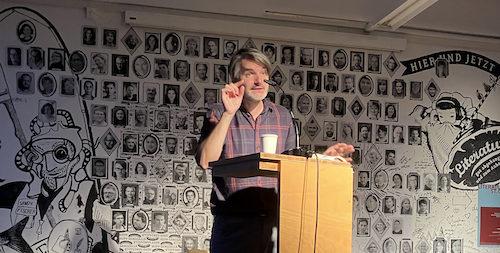

Als Saša Stanišić liest am 31. August 2024 im Literaturhaus St. Gallen liest, ist es so heiss wie in den Weinbergen im ersten Satz seines Buches und die Performance im vollbesetzten Raum für Literatur so mitreis1send wie zu Zeiten von Charles Dickens, der dieses Format vermutlich erfunden und auf der Bühne bis zur Erschöpfung alles gegeben hat.

Wenn ich, auf Einladung von Anya Schutzbach schon die Gelegenheit bekomme, dem Autor im Gesprächsblock auf der Bühne ein paar Fragen zu stellen, dann muss ich ihn selbstverständlich auf sein Verhältnis zu ersten Sätzen ansprechen. Ich bin mir ja sicher, dass er diese – wie auch die letzten – nicht dem Zufall überlässt. «Der erste Satz muss eine Poetologie des Buches enthalten», zitiert ihn Eva Bachmann im St. Galler Tagblatt (3.9.2024, S. 18).

Der erste Satz – doppelt so lang wie der barocke Titel des Erzählbands – hat es in sich. Die Steine prasseln zwar herunter, aber die Zeit bleibt für die Länge eines famosen Gedankenspiels stehen. 200 Seiten später taucht er erneut auf und schliesst am Ende des Kapitels «Der Hochsitz» eine Klammer. Aber damit ist er noch nicht ausgereizt, denn als Variante eröffnet er auch das letzte Kapitel, das die gleiche Überschrift wie das erste trägt und den Lesenden nebst einem Perspektivenwechsel ein vergnügliches Déjà-vu beschert.

An einem heissen Weinbergnachmittag 1994 warf ich einen Stein in die Luft, und Piero und Nico versuchten, meinen Stein mit ihren Steinen zu treffen, und ich sagte: «Wartet mal kurz, ich hab grad voll das Déjà-vu», und die Steine prasselten zu Boden.

Kurz vor der Lesung schiesst mir ein Satz in den Kopf, der für mich die bravouröse Mechanik dieses Erzählexperiments voller Volten und Varianten am besten einfängt:

Das Leben ist die Antwort auf eine Frage, die wir uns gar nicht gestellt haben.

Und hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, in einem Anproberaum einen Blick auf künftige Momente eines sich fortwährend verzweigenden Lebens zu werfen, könnte wir uns mit einer einzigen Frage wohl kaum zufrieden geben.

- Dickens ging mit seinen Lesungen erfolgreich auf Tournee. Eine Kostprobe eines solchen Auftritts zeigt der biografische Spielfilm The Invisible Woman (GB 2013. Regie und Hauptrolle: Ralph Fiennes).

↩︎