Nach einem auktorialen «Vorsatz», mit dem auch Hans W. Geissendörfers Filmadaption aus dem Jahr 1981 einsteigt, lässt das erste Kapitel mit dem Titel «Ankunft» den Helden des Zauberbergs von Hamburg nach Süden, über den Bodensee und von Rorschach mit der Bahn via Landquart nach Davos reisen. Dort will Hans Castorp – «dies der Name des jungen Mannes» – für drei Wochen seinen lungenkranken Vetter im Sanatorium Berghof besuchen.

Die Ironie des zweiten Satzes erschliesst sich den Leser:innen erst im Laufe der tausend Seiten langen Erzählung. Thomas Mann war seinerzeit ebenfalls für drei Wochen auf Besuch nach Davos gefahren und fand hier den Stoff für seinen grossen Zeit-Roman (wovon auch Colm Tóibín in seinem biografischen Roman über Thomas Mann berichtet).

Er machte sich an die Planung seines Romans Der Zauberberg. Der Protagonist würde fünfzehn Jahre jünger als er sein, aus Hamburg stammen und einen wissenschaftlichen Verstand und die Unschuld des Wissenschaftlers besitzen. Nach Davos würde er lediglich reisen, um seinen Vetter zu besuchen, der dort in Behandlung wäre, und wie Thomas würde er bemerken, dass die Zeit ihre Bedeutung verlor, sobald er sich in die Disziplin des Hauses einordnete. Diese neue Lebensweise würde ihn zunächst verwirren, doch schliesslich würde er sich an sie gewöhnen.

Aus: Colm Tóibín, Der Zauberer. Aus dem Englischen von Giovanni Bandini. München: dtv, 2023. (S. 147)

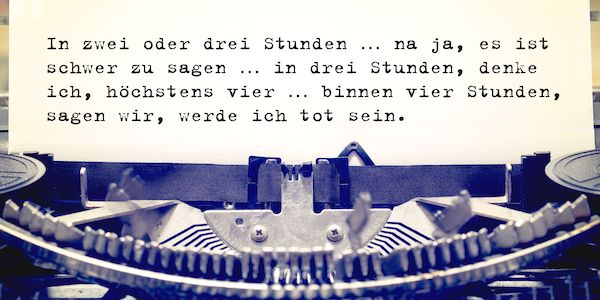

Aber anders als sein Protagonist schaffte Thomas Mann nach drei Wochen den Absprung. Hans Castorp hingegen bleibt sieben Jahre im Sanatorium – bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Literaturangaben

Thomas Mann

Der Zauberberg.

In der Textfassung der Grossen kommentierten Frankfurter Ausgabe. Mit Daten zu Leben und Werk. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2012. 1120 Seiten.

Der Zauberberg

BRD/Frankreich/Italien 1981.

Regie u. Buch: Hans W. Geissendörfer.

Mit Christoph Eichhorn (Hans Castorp), Marie-France Pisier (Clawdia Chauchat), Flavio Bucci (Ludovico Settembrini), Hans Christian Blech (Hofrat Behrens), Alexander Radszun (Joachim Ziemßen), Rod Steiger (Mynheer Peeperkorn), Charles Aznavour (Naphta) u.a.

Gabriele Seitz, Hrsg.

Der Zauberberg: Ein Film von Hans W. Geissendörfer nach dem Roman von Thomas Mann.

Frankfurt/M.: Fischer, 1982. 216 Seiten.

Norman Ohler

Der Zauberberg, die ganze Geschichte.

Zürich: Diogenes, 2024. 272 Seiten.

Colm Tóibín

Der Zauberer.

Aus dem Englischen von Giovanni Bandini.

München: Hanser, 2021. / München: dtv, 2023. 560 Seiten.