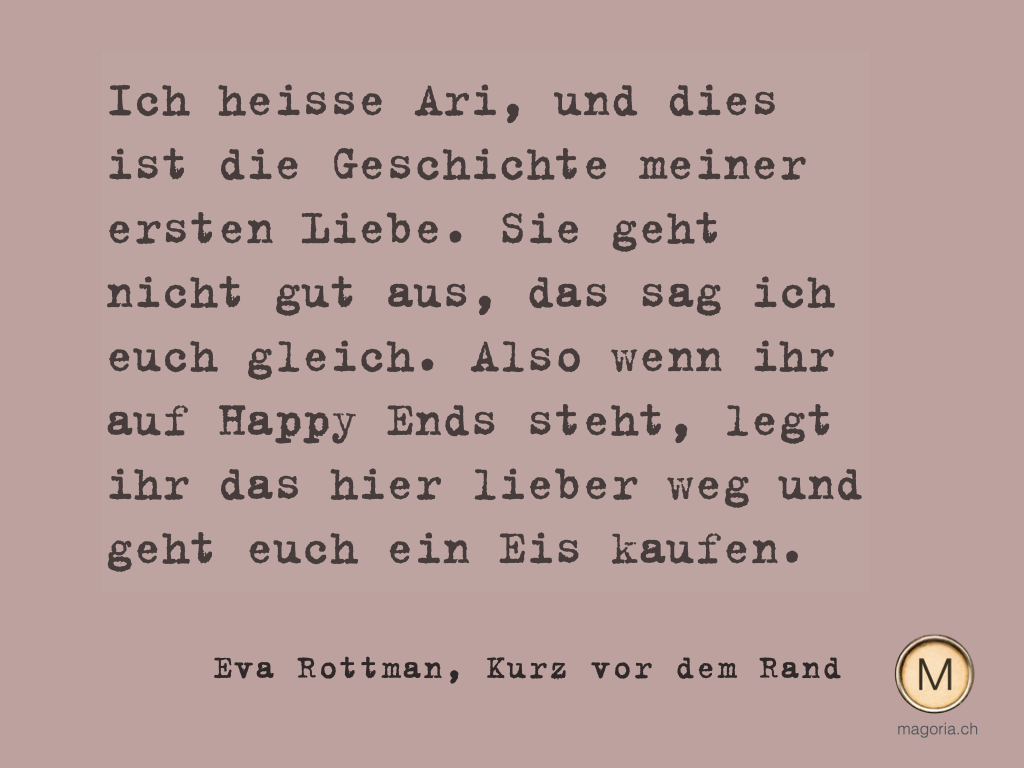

«Am Anfang steht eine Frage, ein Rätsel, ein Geheimnis.» Das habe ich vor nicht allzu langer Zeit in einem Aufsatz behauptet. Sehr oft gilt das schon für den Einstieg in eine Geschichte. Wir sitzen in einem dunklen Raum und der erste Satz stösst die Tür einen Spalt auf. Das einfallende Licht weckt unsere Neugier, lockt uns in den anderen Raum. Bleiben wir vor der Schwelle stehen, hat der Roman verloren.

Machen wir die Probe aufs Exempel und schauen uns aufs Geratewohl Franz Hohlers Roman Das Päckchen (2017) an. Eigentlich beginnt das Rätsel schon mit dem Titel, denn wir möchten schon gern erfahren, von welchem Päckchen die Rede ist und was es damit auf sich hat. Geht es um ein wertvolles Geschenk, eine falsch zugestellte Postsendung oder ein Paket mit Sprengstoff? Schliesslich will man uns eine Geschichte andrehen. Da hoffen wir auf Spannung und unvorhergesehene Überraschungen. Der erste Satz lautet also:

Aha! Keine Antwort, sondern lauter neue Fragen. Wer ist «er»? Warum sollte er den Hörer denn nicht abnehmen? – Vibriert da ein fremdes Handy auf dem Tisch im Café oder geht der Unbekannte wie im Spionagefilm an einer Telefonzelle vorbei, als es drinnen zu klingen beginnt?

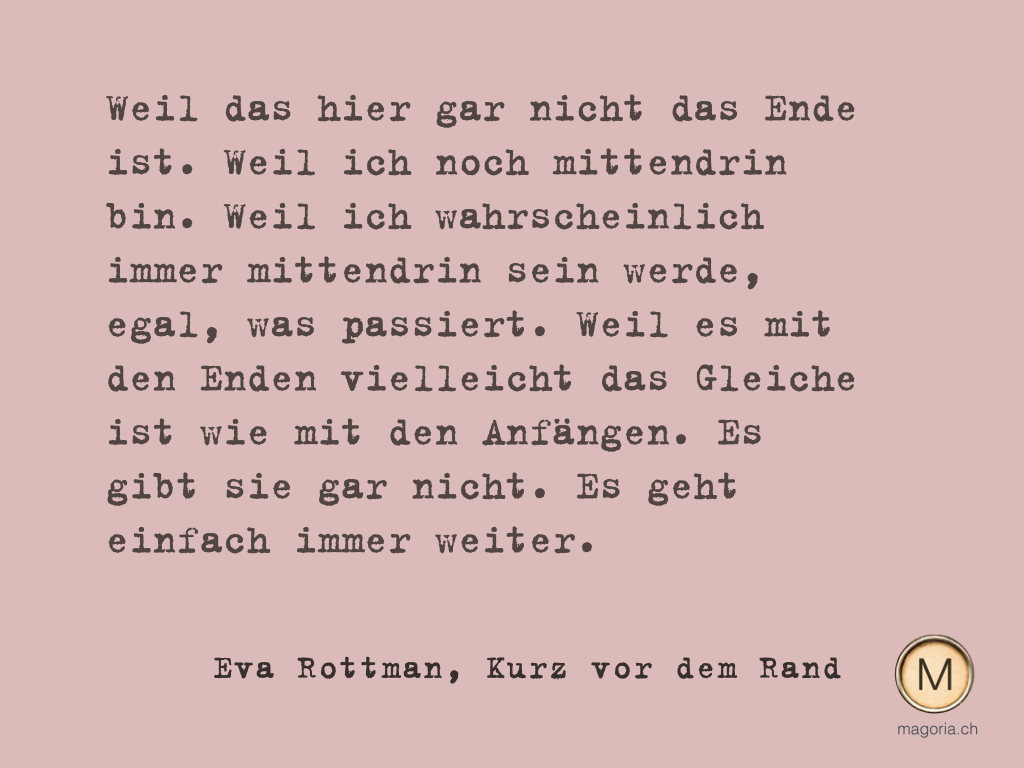

Auf jeden Fall muss es sich um eine folgenschwere Entscheidung handeln, sonst gäbe es nichts zu erzählen. Mit anderen Worten: keine Geschichte. Ist die anrufende Person nur «falsch verbunden» oder stellt sich Mitarbeiter:in eines Callcenters heraus, kann das Leben ungestört weitergehen. Zumindest wissen wir: Es gibt ein Später. Dieser «er» hat überlebt und macht sich im Nachhinein Gedanken. «Bei Anruf, Mord» war es also nicht.

Will ich mehr erfahren, bleibt mir also nichts anderes übrig als weiterzulesen. Da mit dem ersten Satz auch der Absatz fertig ist, schalte ich eine kurze Pause ein und schaue, was hochkommt. Von Weitem höre ich das Klingeln in einem anderen Buch. Wo war das noch gleich? Paul Auster natürlich (oder eher unnatürlich). Stadt aus Glas (1987). Auch kein schlechter Anfang:

Mit einer falschen Nummer fing es an, mitten in der Nacht läutete das Telefon dreimal, und die Stimme am anderen Ende fragte nach jemandem, der er nicht war.

Ich fahre mit Hohlers erstem Satz weiter:

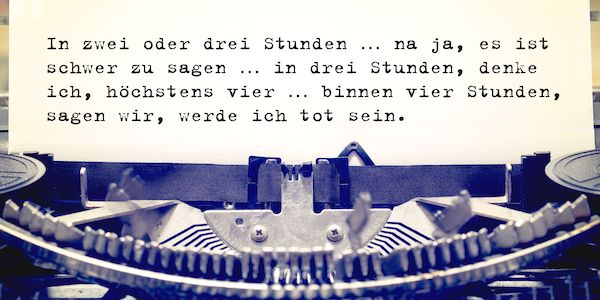

Warum er den Hörer abgenommen hatte, konnte er sich später nicht mehr erklären.

Dann abermals Auster (als würde er den Gedanken weiterführen):

Viel später, als er in der Lage war, darüber nachzudenken, was mit ihm geschah, sollte er zu dem Schluss kommen, nichts ist wirklich ausser dem Zufall.

An eine ruhige Lektüre ist nun nicht mehr zu denken. Unweigerlich beginnen nun die beiden Romane miteinander zu sprechen und entfalten eine dritte Geschichte. Ich springe hin und her und kann mich dem dialogischen Wechselspiel nicht mehr entziehen.

Da machte er einen Schritt, hob den Hörer und sagte: «Hallo?»

Dann kam wie aus grosser Entfernung der Klang einer Stimme, wie er dergleichen noch keine gehört hatte. Er erschrak.

«Hallo?», sagte die Stimme.

«Wie kann ich Ihnen helfen?»

«Ist das Paul Auster?», fragte die Stimme.

Er zögerte einen Moment und sagte dann: «Ja. Wer spricht?»

«Ich möchte Mr. Paul Auster sprechen.»

«Natürlich. Und wie kann ich helfen?»

Wieder ein Schweigen am anderen Ende.

«Bitte. Die Angelegenheit ist äusserst dringend», sagte die Stimme. «Ich brauche deine Hilfe.»

«Wer spricht dort?»

«Ich», sagte die Frau am andern Ende.

«Was kann ich für Sie tun?»

Hier, sagte er sich später, hier hätte er aufhängen sollen, denn hier hatte er aus irgendeiner Neugier heraus begonnen, sich auf das Spiel einzulassen.

Vor ziemlich genau 35 habe ich im Nebelspalter den 1074 Seiten starken Band 14 des PTT-Telefonbuchs besprochen. An den ersten Satz habe ich leider keine Erinnerung mehr, aber auch in diesem Bestseller der Gebrauchsliteratur gab es einen mysteriösen Anruf.

– Mit wem möchten Sie sprechen?

– Mit wem spreche ich?

– Sie sprechen mit …

– Ich möchte gerne Herrn X sprechen.

– Herr X ist nicht da. Kann ich etwas ausrichten?

– Kann ich mit dem Vertreter von Herrn X sprechen? Der Anruf ist sehr dringend.

– Könnten Sie bitte lauter sprechen? Ich verstehe nicht.

Die letzte Dialogzeile wäre doch ein passabler erster Satz für einen Roman, oder? Vielleicht haben Sie ja Lust, den Faden aufzugreifen und den Text weiterzuspinnen. Einiges hängt vom ersten Satz ab, aber mehr noch von dem, was folgt und was die Geschichte aus dem vielversprechenden Anfang macht. Oder wie es in Paul Austers erstem Roman Stadt aus Glas heisst:

Das Problem ist die Geschichte selbst, und ob sie etwas bedeutet oder nicht, muss die Geschichte nicht sagen.

Warum hat Ihr Protagonist wohl den Hörer abgenommen?

![]() blog.phzh.ch/akzente/2024/08/23/faszination-des-schreibens

blog.phzh.ch/akzente/2024/08/23/faszination-des-schreibens![]() Download

Download