«Natürlich ist es die Stimme des Erzählers, die einen lockt und verführt und deren Klang zugleich schon die Belohnung ist», schreibt Claudius Seidl im Nachwort zur aktuellen Neuübersetzung von F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby. Bereits Baz Luhrmann hat in seiner Filmadaption von 2013 auf diese Stimme gesetzt.

Der Film beginnt im Voice-over mit dem Anfang des Romans und führt Nick Carraway (Tobey Maguire) als traumatisierten Erzähler und Schriftsteller ein. Am Ende liegt seine Geschichte mit dem Titel «Gatsby» als fertiges Typoskript auf dem Tisch. Einer letzten Eingebung folgend fügt er auf dem Titelblatt von Hand zwei weitere Worte hinzu und macht daraus «The Great Gatsby».1

Der erste Satz und Absatz des Romans ist natürlich nur der halbe Anfang, denn man möchte schon erfahren, worin der väterliche Rat besteht … und ob Nick diesen später tatsächlich beherzigt.

«Wenn du meinst, jemanden kritisieren zu müssen», sagte er, «so denk daran, dass nicht alle Menschen auf der Welt dieselben Vorteile hatten wie du.»

Die deutsche Synchronfassung, die sich im Übrigen an Bettina Abarbanells Übersetzung von 2006 orientiert, formuliert hier viel expliziter als die Romanvorlage und rückt damit den inneren Konflikt, wenn nicht gar das Scheitern der Erzählfigur in den Vordergrund: «Versuche stets das Beste in den Menschen zu sehen», zitiert Nick seinen Vater. «Folglich neigte ich dazu, mich mit allem Urteil zurückzuhalten. Doch selbst ich habe meine Grenzen.»

Da Nick Carraway von seinen «jüngeren und empfindsameren Jahren» spricht, dürfen wir davon ausgehen, dass er wie viele autobiografisch anmutende Erzählungen à la David Copperfield oder Der Name der Rose aus zeitlicher Distanz, um Erfahrungen reicher, vielleicht sogar geläutert auf seine Erfahrungen zurückschaut. Der Einstieg hat etwas Bekenntnishaftes und lässt vermuten, dass wir es mit einer moralischen Geschichte zu tun bekommen.

Erste Sätze – letzte Sätze

Berühmter als der Anfang des Grossen Gatsby ist hingegen der letzte Satz, der wie ein Schlussakkord nachhallt. Er ziert sogar die Grabplatte auf dem Friedhof von Rockville, Maryland, wo Francis Scott Key Fitzgerald und dessen Frau Zelda Sayre ihre letzte Ruhe gefunden haben.

The grave of F. Scott Fitzgeraldd and Zelda Fitzgerald, St. Mary’s Catholic Cemetery in Rockville, Maryland.

So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

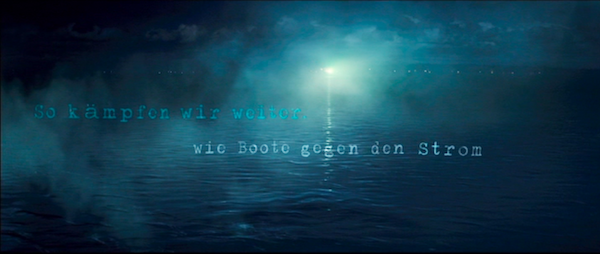

Auch Baz Luhrmann weiss die poetische Kraft dieser letzten Worte zu nutzen und blendet die Textzeilen am Schluss im Bild mit dem symbolischen grünen Licht ein:

Zu den breits vorliegenden deutschen Übersetzungen ist nun mit der Jubiläumsausgabe bei Manesse eine weitere hinzugekommen. Wie Thomas Hermann 2013 in einem früheren NZZ-Artikel über Fitzgerald und Hemingway empfiehlt, lohnt es sich, angesichts der Übersetzungsvielfalt den letzten Satz in seinen deutschen Varianten zu vergleichen.

So mühen wir uns weiter wie Boote gegen die Strömung, unaufhörlich zurückgetrieben, der Vergangenheit zu. (Bernhard Robben, Manesse 2025)

So kämpfen wir uns voran, Boote gegen die Strömung, unablässig zurückgetragen, der Vergangenheit zu. (Hans-Christian Oeser, Reclam 2012)

So stemmen wir uns voran, in Booten gegen den Strom, und werden doch immer wieder zurückgeworfen ins Vergangene. (Reinhard Kaiser, Insel Verlag 2012)

So kämpfen wir uns voran wie Schiffe gegen die Strömung, unaufhörlich zurück ins Vergangene getrieben. (Lutz-Werner Wolff, dtv 2011)

So legen wir uns in die Riemen, rudern gegen den Strom, und fortwährend zieht es uns zurück in die Vergangenheit. (Kai Kilian, Anaconda 2011)

So kämpfen wir weiter, wie Boote gegen den Strom, und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit. (Bettina Abarbanell, Diogenes 2006)

So regen wir die Ruder, stemmen uns gegen den Strom – und treiben doch stetig zurück, dem Vergangenen zu. (Walter Schürenberg, Blanvalet 1953, Diogenes 1974)

So legen wir uns in die Riemen, Boote gegen den Strom, und treiben doch stetig zurück, der Vergangenheit zu. (Maria Lazar [1928], bearb. v. Heiko Arntz2, Kampa 2025)

In der ZDF-Sendung «Das Literarische Quartett» vom 21.3.2025 betont Eva Menasse, dass Bernhard Robben auch den fast unübersetzbaren letzten Satz elegant übertragen habe. Dem schliesse ich mich gern an, möchte aber wie Thomas Hermann nicht versäumen, Walter Schürenbergs frühen Versuch zu würdigen, Fitzgeralds eingängige Alliteration ins Deutsche zu tragen.

Daniel Ammann, 23.3.2025, aktualisiert 8.4.2025

F. Scott Fitzgerald

Der grosse Gatsby.

Kommentierte Jubiläumsausgabe mit Korrespondenzen, Rezensionen und einer 100-Jahre-Gatsby-Zeittafel.

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Bernhard Robben. Herausgegeben und kommentiert von Horst Lauinger. Mit einem Nachwort von Claudius Seidl.

München: Manesse, 2025. 352 Seiten.

F. Scott Fitzgerald

Der grosse Gatsby.

Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Lazar. Bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Heiko Arntz. Mit dem Vorwort des Autors zur Neuausgabe des Romans von 1934 [in der Übersetzung von Hans-Christian Oeser und einem Nachwort von Daniel Kampa. Zürich: Kampa, 2025. 293 Seiten.

- F. Scott Fitzgerald hält in einem Brief vom 24. Januar 1925 an seinen Lektor Max Perkins im PS fest:

«Alles okay, nur sagt mir mein Herz, ich hätte das Buch Trimalchio nennen sollen. Gegen den allgemeinen Rat wäre das allerdings wohl bloss dumm und trotzig von mir gewesen. Trimalchio in West-Egg war nur ein Kompromiss. Gatsby klingt so nach Babbitt, und Der grosse Gatsby ist ein schwacher Titel, weil er die Grösse – oder deren Fehlen – nicht akzentuiert, nicht einmal ironisch. Aber wie auch immer, belassen wir es dabei» (Fitzgerald 2025, 211). ↩︎ - Der erste Satz wird unverändert übernommen. ↩︎